江戸名所図会自転車探訪(天権之部)

| 大宮驛 |

天権之部のスタートは、さいたま新都心駅とする。氷川神社一の鳥居周辺を紹介するためである。図会では項立てされていないが絵では独立の一枚になっており、廃寺された寺も描かれている。当初「電車から見える」と書いたようにJR京浜東北線のすぐ東にある。

駅の東のエスカレーターを降りると、そこは中山道である。これを左、線路に平行に北へ350mで図会に描かれている氷川宮大門(現氷川神社一の鳥居:左上図①→先)があり、長い参道(並木十八丁とキャプションされている)の分岐点である。

絵にはすぐ左に

駅の東のエスカレーターを降りると、そこは中山道である。これを左、線路に平行に北へ350mで図会に描かれている氷川宮大門(現氷川神社一の鳥居:左上図①→先)があり、長い参道(並木十八丁とキャプションされている)の分岐点である。

絵にはすぐ左に

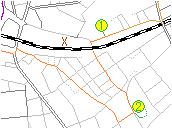

この交差点を直進すると、次は宮町二丁目交差点である(右図下部)。これも直進して60mの左が東光寺(右上図)の東入り口である。本堂は南を向いているが、かつて山門があったと思われる場所は駐車場になっていて、南の道路沿いには東に回るよう書かれている。東側からの通用路の北側に寺が経営している会館があるのもこれまでに見られたパターンである。

この交差点を直進すると、次は宮町二丁目交差点である(右図下部)。これも直進して60mの左が東光寺(右上図)の東入り口である。本堂は南を向いているが、かつて山門があったと思われる場所は駐車場になっていて、南の道路沿いには東に回るよう書かれている。東側からの通用路の北側に寺が経営している会館があるのもこれまでに見られたパターンである。同じ門を出て少し南へ戻って左折する。十字路を横切ったあたりから先方に見える点滅信号が氷川神社の参道である。参道の南、右にあるのが二の鳥居である。 三の鳥居に向かって左の車両用道路を進む。行き着いたら自転車を引いて境内に入る。  図会が五山祇社とキャプションして描いた位置(左下図①)に大宮氷川神社本殿がある。本殿に祭られているのは、

図会が五山祇社とキャプションして描いた位置(左下図①)に大宮氷川神社本殿がある。本殿に祭られているのは、

さらに天津(現天津神社)は絵に付注があるだけだが、現在は左右の位置こそ違え境内(左図③↓先・左下)に独立した社を構えている。当時とさして変わらず境内社をいくつも構え、関東氷川神社の総元締めとしての風格は残されている。 境内から東に出て左の大宮公園内に大宮アルディージャがホームとしているNACK5スタジアムがある。ここも神社地であった。図会には参道の途中に相撲の土俵が描かれており、スポーツとの縁は深かったと言える。 この道路の突き当り信号の向こうに急な石段があり、上に鳥居が立っている。黒塚(現大黒院:左図⑤)である。図会の時代以降道路に削られてこうなったと思うが、自転車を下げて上がると、大黒天の社があり、並んで寺の本堂がある。  本堂の前から南へ狭いが直線の参道があり、寺としてはこちらが正しいアクセスのようである。要するに鳥居と山門(無い)の習合を神仏分離令下で辻褄合わせしたと思われる。

本堂の前から南へ狭いが直線の参道があり、寺としてはこちらが正しいアクセスのようである。要するに鳥居と山門(無い)の習合を神仏分離令下で辻褄合わせしたと思われる。産業道路を北へ250m程にある公園歩道橋を潜って次の信号で右に入る(右下図左下)。すぐ左にある斜めで勾配を緩めてある坂を上がりきって二つ目の十字路を右に入って緩やかな下り坂を130mほどの左に通路があり、その奥に石垣の上に碑が立っているのが見える。潮田出羽守資忠之墓(右下図)である。現在は看板などは「寿能城址」としている。図会はここを天権之部の巻末としている。 図会で、大宮氷川神社の前の記述は、前節末から直線距離で6km離れている宮本簸川大明神社(さいたま市緑区宮本2丁目)である。この間判り易い一般道を辿るとすると、かなりの区間が自転車向きでない産業道路に延々とお世話になって迂回するしかない。せっかく見沼代用水の近くにいるので、用水左岸の「見沼散歩道」を使うこととする。 |

| 三室村 |

1%より小さい勾配で築造された用水路沿いの道は高低の変化も少ないし、かなりの範囲が並木の木陰になっている。右手の用水は滔々と流れており、左には広々と水田が広がる。右の樹間には、さいたま新都心の摩天楼が聳えている。地図なしで気ままにサイクリングする絶好のコースなので地図は省略する。

左の水田の向こうに首都高速道路が見えなくなって5分あまり走ると、欄干をつり橋のデザインにした北宿橋が見沼用水にかかっている。この橋で用水右岸の散歩道に入る。右の小高いところはさいたま市立病院である。300mほど右岸を進んでこの病院と介護老人施設グリーンヒルうらわの間の道を右に上がって道なりに南下する。左図の左上からの道である。

左の水田の向こうに首都高速道路が見えなくなって5分あまり走ると、欄干をつり橋のデザインにした北宿橋が見沼用水にかかっている。この橋で用水右岸の散歩道に入る。右の小高いところはさいたま市立病院である。300mほど右岸を進んでこの病院と介護老人施設グリーンヒルうらわの間の道を右に上がって道なりに南下する。左図の左上からの道である。途中左から不釣り合いな広幅員道路が来ているが無視して直進して台地の上の穏やかな道を進むとやがて下り坂になる。坂下の交差点の左右の見通しは良くない上に左からの合流もあるので緊張を戻して降りる。下りきって左折すると宮本簸川大明神社の別当だった文殊寺(左図①)である。図会では両社寺が境内を接しているように描かれているが、左図のように直線でも1.2km離れている。だが、風格のある仏閣になっているし、東隣の三室小学校との一体感もある。神仏分離令と義務教育令とに村が挙げて応えたようにも見える。 小学校を過ぎると、新開発の整然とした街並みに入る。浅い谷底の信号から再び上がっての信号を右に曲がっていく。やがて下り坂になりその下で見沼用水に再会する。用水は走ってきた台地(三室山)の裾を時計回りに回ってここにきている。

図会は、武蔵風土記に記されている簸川原という地名がどこか判らないと書いている。今書いた「芝原」が使われている由縁を調べれば分かるかもしれない。

|

| 浦和(旧中山道沿い) |

図会は本節の調神社と前節の宮本簸川大明神社との間で子安清水/妙典寺を記述している。

最初の探訪の際まずは不明として進んだ。次節戸田の「妙顕寺」の説明に通じるところがあったが、妙顕寺は清水の湧く雰囲気でなく、そのままにした。所沢南郊の曼荼羅渕で三たび日蓮上人と隅(墨)田五郎時光が登場し、時光のことを調べ進めたところ、図会の吹上観音近くに妙典寺を発見した。

最初の探訪の際まずは不明として進んだ。次節戸田の「妙顕寺」の説明に通じるところがあったが、妙顕寺は清水の湧く雰囲気でなく、そのままにした。所沢南郊の曼荼羅渕で三たび日蓮上人と隅(墨)田五郎時光が登場し、時光のことを調べ進めたところ、図会の吹上観音近くに妙典寺を発見した。 前節芝原一丁目交差点からの道は、片側2車線で歩道幅もたっぷりで、比較的単調で自動車が飛ばしている割に走りよい。駒場スタジアム近くの「駒場運動公園」交差点に続く本太坂下交差点は左前方から右前方に幅員が小、中、大の順になっている。その中の道に浦和駅方面と表示があるので、これを入る。歩行者が来たら降りなければならない幅の歩道が大半だが部分的に広いところがあったりしてこの道が本当に政令市の市役所への道なのか不安になるような道である。

極めつけのJR京浜東北線下の狭いガードを抜けると左図の右上に出てくる。仲町交差点で左折して200m程の右に奥に山門が見える小路があるのでこれを入る。

玉蔵院から800m弱の中山道沿いに狛犬ならぬ狛兎が迎えている調神社(左図②)がある。

玉蔵院から800m弱の中山道沿いに狛犬ならぬ狛兎が迎えている調神社(左図②)がある。調神社から旧中山道を南に1kmあまり進むと、右手に南浦和小学校グランドがあり、道が下り始める。図会に記述なしに単独の絵が収録されている焼米坂(右図①↑先に東京側から見えるように看板が設けられている)である。坂の本名は浦和坂だったから、旅人は売られていた焼米(現在で言えばポッキーなどのスナック菓子に相当する)をボリボリやりながら浦和到着の実感とともに坂を上がったのであろう。

|

| 戸田 |

図会は、ここで渋川左衛門佐義行居城旧址が蕨駅付近にあるはずだがわからないと書いている。中山道の宿場として戸田よりも繁昌していた蕨についてそれ以上何のコメントも絵もないし、渋川義行居城址が現在発掘されてもいなので、直接妙顕寺へ向かう。

焼米坂から500mほどで現中山道(国道17号)とX交差する。その50m南で旧中山道は左に曲がる。ここがこの地域の地名「辻」の源である。曲がらずに直進し、外郭環状道路、ガイカンの下を潜りさらに進むとJR埼京線の北戸田駅にぶつかる。

左にシフトして駅東の道をひらすら南へ1.5kmで左図の氷川町交差点である。

左にシフトして駅東の道をひらすら南へ1.5kmで左図の氷川町交差点である。氷川町交差点を右歩道で右折して250Mほどに妙顕寺(左図①)がある。妙顕寺は、緑多からず少なからず、建築密度高からず低からずで落ち着いた雰囲気がある。境内も閉鎖的ではない。幼稚園が併設されていても不思議は無いのにそれもない。元々の境内を上手に処分してきたか、良い檀家に恵まれているかであろう。 所沢市と東村山市の間の柳瀬川の曼荼羅渕の言い伝えと関係があるが詳細はそちらで説明するのでリンクしておく。

図会には霊泉が滴るという古木に人々が集まる様が描かれている。また、右の戸田川渡口・羽黒権現宮の図で渡口間近に羽黒権現の参道前の鳥居を描いている。

この鳥居は、現在埼京線が走っている辺りで、神社までは直線でも1.5kmほどになる。元来山岳神社の羽黒権現としても長過ぎる参道である。本殿前に欅の大木があって市の保存樹の札が付いているが、100年経っているかどうかである。そして羽黒権現は鳥居の一番近くに置かれており、後から合祀されたパターンである。

図会には霊泉が滴るという古木に人々が集まる様が描かれている。また、右の戸田川渡口・羽黒権現宮の図で渡口間近に羽黒権現の参道前の鳥居を描いている。

この鳥居は、現在埼京線が走っている辺りで、神社までは直線でも1.5kmほどになる。元来山岳神社の羽黒権現としても長過ぎる参道である。本殿前に欅の大木があって市の保存樹の札が付いているが、100年経っているかどうかである。そして羽黒権現は鳥居の一番近くに置かれており、後から合祀されたパターンである。以上から図会以降移転し旧地があると思うのだが、鳥居前に立てられている市の説明板はずっとここにあったように書いている。社務所は祭事がなければ無人のようで、最初も再訪の際も鍵がかかっていた。 鳥居の前を東に進み、右の小学校の角を右折して道なりに南下すればJR埼京線の戸田公園駅のすぐ北に出るので、碑しか無い次を省略して急ぐ人はここから都心に戻ることができる。 そのまま進んで中山道(国道17号線)に出て右折、南下する。約1km先の川岸三丁目交差点(右図中央上部)で左折、次の川岸交差点で右折して南下すると戸田橋東という信号で荒川左岸道路にぶつかる。

次節は連続ルートを設定し難い所沢なので、川岸三丁目交差点まで戻ってそのまま直進してJR線を潜っていくと右に戸田公園駅がある。本篇の「志村」は川向こうなので、そちらと繋いでルートにするには右図下部の戸田橋を渡る(虎斑のルート)。 |

| 所沢中心〜北部郊外 |

所沢駅西口の北寄りに鉄道と斜めの北西に伸びる道があるので、これを進む。300m足らずで広い道に出るが、左に渡りやすい信号が無いので、右歩道のまま歩行者に注意して進む。

200mほどで右から小金井街道が合流し、続いて道が交わるが、左に曲がる道なりに依然右歩道で進む。高層マンションから80m先の薬局の角を右に入って突き当りが薬王寺(左図①)である。塀で家宅囲ってないこととのトレードオフだろう、、「管理責任を終えない」との張り出しが目立つ。

200mほどで右から小金井街道が合流し、続いて道が交わるが、左に曲がる道なりに依然右歩道で進む。高層マンションから80m先の薬局の角を右に入って突き当りが薬王寺(左図①)である。塀で家宅囲ってないこととのトレードオフだろう、、「管理責任を終えない」との張り出しが目立つ。境内から西に道があるので、これで旧市役所の東に出てその北側の道に入っていく。

右折する手前から右に見えていた変電所が次の暫定目的地である。道は変電所の北に出てしまう(右図左上)が、やや右後ろに見えるようになって次の交差点で右折し、変電所にぶつかったら細い農道へ左折する。

右折する手前から右に見えていた変電所が次の暫定目的地である。道は変電所の北に出てしまう(右図左上)が、やや右後ろに見えるようになって次の交差点で右折し、変電所にぶつかったら細い農道へ左折する。道は直線のまま農家と農家の間に入っていき、ほぼ直交する南北道路に出て右向こうに堀兼井があった堀兼神社(右図)がある。枕草子に「井は堀兼の井」とまで書かれ、水の少ない武蔵野のオアシスとして清少納言の時代に著名だったことが覗える。図会は、300年後の冷泉為相を始め訪れた人たちが、草の間に埋もれている状態を詠んだ和歌などを紹介し、古代のロマンが消えていることを覚悟して行きなさいと半土中に埋れたると書いている。現状は、近年の復元なのか小さな池がある。 道を西武新宿線近くまで戻る。ここで都心に戻る人は右折して入曽駅まで500mである。次節に続ける人は直進する。 |

| 所沢西部 |

前節堀兼神社から次の目的地までは右の表のように、9kmを超える。起伏は西武池袋線を超える小手指陸橋くらいだだから1時間はかからない。

前節から直進して線路を渡ったら右折して線路沿いに進む。

陸橋から200m左に西武池袋線小手指駅がある。つまり一旦都心から出直した人はここからが本節になる。  陸橋を下り切って500mで小手指ヶ原交差点になる。図会は小手差ヶ原と項を立て、正平7年閏2月2日頼朝に与した新田義宗が此の地で足利軍に敗れた一を詳しく書いているが、その中心地がここである。

陸橋を下り切って500mで小手指ヶ原交差点になる。図会は小手差ヶ原と項を立て、正平7年閏2月2日頼朝に与した新田義宗が此の地で足利軍に敗れた一を詳しく書いているが、その中心地がここである。所沢入間バイパス(こちらも行政道路と呼ぶ人がいるようだ。)を横切ると、道幅はやや狭くなるがそのまま南へ進む。

参道は、途中でクランクして本殿に向かっている。  直進のみの参道が権威主義を感じさせるのに対して「奥行かし」の言葉そのものをデザインしているようで、私は好きである。

道真の子孫の武蔵国主が三神相殿だった大和武尊ゆかりの大明神社に同じ地名の京都北野天神を移して天神社とし、さらに頼朝も八幡宮を勧請して九社修造とのことで、右の絵でも合祀された宮が数えきれないほど注記されている。大きな被災も無かったようだが、諸神の祀り方も工夫して合理化したそれほど古くない社殿があちこちにある。

直進のみの参道が権威主義を感じさせるのに対して「奥行かし」の言葉そのものをデザインしているようで、私は好きである。

道真の子孫の武蔵国主が三神相殿だった大和武尊ゆかりの大明神社に同じ地名の京都北野天神を移して天神社とし、さらに頼朝も八幡宮を勧請して九社修造とのことで、右の絵でも合祀された宮が数えきれないほど注記されている。大きな被災も無かったようだが、諸神の祀り方も工夫して合理化したそれほど古くない社殿があちこちにある。花名木として大納言梅と尊桜が図会に紹介されているが、10代を超える代替わりをしたであろう若木が本殿前に植えられている。 西参道を出て左折して南へ進む。今度は一旦上がって下がると高橋交差点である。左(東)からの道は所沢都心からの道で、この道の100mほど向こう側に西武鉄道狭山線が並行して走ってきており、交差点を過ぎるとともに南西に向きを変えて進み、1.2km先が西武球場前駅である。 西武球場前駅の前まで来ると、ユネスコ村の賑わいも消えた今、右手向こうの少し高いところにある山口観音堂・金乗院真光寺(右上図)は探すことなく判る。境内をかすめて後ろの丘を走っていた軽便鉄道が廃されて元の静寂に戻りつつある。 境内として図会が描く山口観音堂、二王門、琵琶島弁財天祠、通夜堂(現法要堂)、修行場などはそのままの配置で現存している。それどころか、寺は檀家信者に恵まれているらしく、後ろの丘には直線的で近代的な五層の千体観音堂が建っている。

実は、図会が訪れた西端は都下瑞穂町の箱の池で、所沢分冊に収められている。自由民権運動分断策として東京府と埼玉県に分けられるまでは、山口村や勝楽寺村と瑞穂町は、西武蔵の一帯の地域だった。つまり図会は千体観音堂の出入り口である尾根の道を辿って次節と併せた記述をしている。

私の最初の探訪では、都心の職場に自転車を置いて所沢に出て瑞穂町まで回るのは休日といえども相当な強行軍になるので、勤めを辞めてから別のルートで訪問して挿入することにした。 千体観音堂の尾根側の門の手前左右にある遊歩道は、軽便鉄道の廃線敷きである。これを左に辿り、道に出たら尾根の道を渡る(以下は図会探訪を離れる。探訪だけならば左折して高橋交差点に下って右折すると3kmほど(12.3分)短縮になる)。

そのまま灌木の間の通路を抜けると多摩湖(村山貯水池)を望める遊歩道になる。良い季節の休日などは歩行者が多いので避けた方が良い(尾根の道を選ぶ)が、これを東へ進んで右に見え隠れする多摩湖の眺望(運がよければ富士も遠望できる)を楽しむ。

西武ドームの裏を過ぎると左は軽便鉄道の替わりに西武が設けた新交通システム西武レオライナー(正式名:西武鉄道山口線)になる。

1時間3往復程度の運行なので遊歩道を出るまでに1度以上見ることができる。

しばらく見なかった信号が左の道に見え、行く手に三角の屋根が二つのビルが見えたら遊歩道を離れ、左の信号を渡って北へ進む。しばらくすると道はひたすら下り、下りきると左下図右下に出て西武鉄道狭山線を渡る。  山口城址前交差点を左折して高橋交差点方向300mあまりにある信号の右向こうに「中氷川神社」の石碑と鳥居が立っている。

これは神社正面でない。正面はこの十字路を右に入って曲がりながら坂を100m余り左に上がったところにある。この「中氷川神社」(左下図)に

山口城址前交差点を左折して高橋交差点方向300mあまりにある信号の右向こうに「中氷川神社」の石碑と鳥居が立っている。

これは神社正面でない。正面はこの十字路を右に入って曲がりながら坂を100m余り左に上がったところにある。この「中氷川神社」(左下図)に説明板にも簡単に山口貯水池から「七社」を合祀したことは書いてある。

道を戻り、山口城址前交差点を抜けて直線ほぼ500mにあるJA先の角を左に入る。なお道の反対側は狭山線の下山口駅である。

戻って所沢市街地方向に少しくねりながら300m進むと右に信用金庫の看板が目立つ。その向かい側に未舗装の駐車場があってその奥に狭山湖底に沈んだ勝楽寺地区から昭和4年に移転した 「勝楽寺」という表示はほとんどなく、本堂前の鋳物の鉢に付いているだけである。境内の説明碑でも勝楽寺大坊の中の一子院が「仏蔵院」と理解しそうな書きぶりのせいか、所沢市街図などでも「勝楽寺」の文字は無い。 お急ぎの方は下山口駅から都心に戻り、仏蔵院から続けるには次節を飛ばしてお読みいただきたい。 |

| 瑞穂町(狭山池)へ |

前節で「勤めを辞めてから別のルート」と書いたとおり、5月いっぱいで仕事を辞め、早速梅雨入り前の6月に行動を起こした。JR八高線箱根ヶ崎駅で降りて自転車を広げ、一旦狭山ヶ池に行ったうえで多摩湖南の道を登って山口観音堂まで行き、また戻ってきた。

蛇足だが、図会の圏外への遠距離移転の最教寺(揺光の部北十間川の南から八王子滝山街道沿いに移転:圏外移転サブページ参照)へは、この節の行程に続いて横田基地の西を経て奥多摩道路に出て多摩川を睦橋で渡り、秋川を高月橋で渡って訪れた。

前節千体観音堂の出入り口から出た歩道のまま、つまり右歩道で進む。

前節で絵をリンクした山口岡は、狭山湖堰堤道路が合流するあたりからしばらくの見晴らしの効くところと思われる。

都県境の標識を過ぎるとブレーキだけで「かたくりの湯入口交差点」の手前まで下る。交差点を右折して旧青梅街道を進む。この街道筋は、漢字一文字の地名が多い。また屋敷林に囲まれて「200年住宅」など疾うに達成しているような家や図会の時代から地域のシンボルだったろう社寺が北側にある。かたくりの湯交差点から3km足らずにバス停がやたら広い石畑交差点(左図右端)がある。これは斜めに交差している残堀川を渡るためにくねっていた橋と道に蓋をかけてまとめた結果であろう。ここで川岸の園路を辿って右にいくと自ずと箱の池(現狭山ヶ池:左図)に行きつく。 この近道が東京環状道路を潜る手前左に円福寺がある。図会は天キ之部駒場野で、駒場の大地主の祖先の墓はこの寺にあると書いている。

図会は池の殆どは耕田・林叢になっていて小さな池に弁財天を祀っているだけと書いて描くことはしていない。しかし、近年の公園整備の成果か明治以降の治水の産物だろうか、4つの池が復元されて狭山池公園とし、一番手前が「筥の池」との図解立て札が公園の北側にある。

所沢とセットのルートとしてはJR八高線箱根ヶ崎駅で切り上げて八王子経由で中央線で都心に戻る。 |

| 所沢南部 |

仏蔵院の前から東へ途中西武狭山線のガードを潜り、所沢入間バイパスの工事が進んでいない岩崎交差点を経て1km余りで道が上がり始める手前に信号があり、左がコンビニである。 都心から出直した場合は池袋線の西所沢駅を出て右の西所沢駅入口交差点を右折して踏切を渡り、坂を下ると、同じところに来る。  ここを右折(駅からだと左折)して道なりに進むと、少しずつ道幅が狭くなり、やがて広い道路にでる。これを左折すると正面に見えるのが永源寺(左図)である。

ここを右折(駅からだと左折)して道なりに進むと、少しずつ道幅が狭くなり、やがて広い道路にでる。これを左折すると正面に見えるのが永源寺(左図)である。頼朝によって貶められた木曽義仲の復権運動に参加したことのある私には、義仲子孫で大石内蔵助に繋がる大石氏の墓所として関心があった。

永源寺前を左(南東)に進み、ぶつかったら左50mほどのクランクに曲がって進む。右手の川は柳瀬川であるが、ここが粂川村であったので図会の時代には久米川と呼ばれていた。川に沿った細かいカーブや幅員の変化が川を離れても集落の中まで残っているこの道を1kmほどで丁字路の勢揃橋北交差点になる。  交差点を右折して100m余りで柳瀬川に架かる勢揃橋を渡り、同じくらいの距離で左手に大きな調整池が現れる(右上図上部)。池の南側は、前節岩崎交差点で行きどまっているバイパスがの延伸予定地である。

交差点を右折して100m余りで柳瀬川に架かる勢揃橋を渡り、同じくらいの距離で左手に大きな調整池が現れる(右上図上部)。池の南側は、前節岩崎交差点で行きどまっているバイパスがの延伸予定地である。道が右に曲がったところに小さな看板があり、左へ進んで行き止まり気味のところが八国山の東端の麓で、散策路の案内もある。自転車を置いていかずに引きずっても入れる。木は成長し過ぎの感があるが、武蔵野の里山の典型と言える状態で、宮崎駿の「トトロの森」の映像部分のロケ地になったのもうなずけるところである。傾斜を登りきると直ぐに右に将軍塚(右上図①)がある。 この上り下りの道が東京都と埼玉県の境であり、戻り下って右の東京都東村山市側の道路に出る。右上図のように山と住宅地の境の道を辿り、左に曲がって下って小川(北川)を渡る。そのまま進むとまた右から左へ流れている小さな川(内川)になる。向かい側が徳蔵寺(右上図②)である。 川を渡ってすぐの山門から入ると保育園がある。これまで見てきたいくつもの寺社で幼稚園をやっていたが、保育園というのは無かったような気がする。帰って地図を再確認していたら、通り過ぎた川向こうに幼稚園があった。多分幼稚園が先にできていたためであろう。幼保統合論が行革のテーマになって久しいが、文科省と厚労省の縄張り争いでほとんど進展しないが、こうした実例にあてはめてみるとどうなることやら・・・・・。

山門を出て左に進み、西武新宿線を渡らずに併行して北に進むと600m近く進むと変形t字路の「二瀬橋交差点」に出る。これを右折して西武新宿線を潜り(左下図左下)、さらに  100mごとに左、左と道をとる。柳瀬川が大きく蛇行している曼荼羅渕(左下図①)を南から見ようとしたのだが近づけない。この辺は川の中心部に都県境がある。県(所沢)側は渕の絶壁だからやむを得ないが、都(東村山)側は図会以外にも旧鎌倉街道久米川宿の謎など歴史ブームに便乗すればもう少し何とかしても良いのではないかとと思う。

100mごとに左、左と道をとる。柳瀬川が大きく蛇行している曼荼羅渕(左下図①)を南から見ようとしたのだが近づけない。この辺は川の中心部に都県境がある。県(所沢)側は渕の絶壁だからやむを得ないが、都(東村山)側は図会以外にも旧鎌倉街道久米川宿の謎など歴史ブームに便乗すればもう少し何とかしても良いのではないかとと思う。

雪旦の絵は日蓮上人の所縁を説明している。持明院にある曼荼羅堂には弘法大師所縁の記録が現存しているとのことである。

現在持明院と曼荼羅渕との間の急傾斜地には孟宗竹が密集していて境内から渕は良く見えないし、水を汲みに入ることも危険である。 持明院から戻って街道を渡って反対側の道に入っていく。  この道は、地域の古道の雰囲気があり、一度左クランクすると広い道路に出るが、これを左に行って信号を右に入ると同様の使いこなれた道である。

信号から1kmほどで西武池袋線のガードを過ぎ、さらに300mで右下図左端の十字路になる。道路のペイントは右方面(JR武蔵野線新秋津駅と西武池袋線秋津駅方面)を誘導しているが、迷わず直進してt字路に来る。ここからは長源寺を案内する小さな標識が路傍にあるのでそれを辿ると自ずと到達する。

この道は、地域の古道の雰囲気があり、一度左クランクすると広い道路に出るが、これを左に行って信号を右に入ると同様の使いこなれた道である。

信号から1kmほどで西武池袋線のガードを過ぎ、さらに300mで右下図左端の十字路になる。道路のペイントは右方面(JR武蔵野線新秋津駅と西武池袋線秋津駅方面)を誘導しているが、迷わず直進してt字路に来る。ここからは長源寺を案内する小さな標識が路傍にあるのでそれを辿ると自ずと到達する。 所座沢市久米の永源寺を創設した大石信重の子定久がこの寺を創設したとなっている。図会は、この寺の鐘にまだ生まれていない時期の定久の草設としているのは可怪しいと指摘し、長源寺の伝承全体に疑問を呈している。その鐘は明治以降に紛失したとのことである。

でも、両寺の名には源氏一族の寺との思いが篭められているように思える。 武蔵野最大の禅寺「平林寺」へ向けて、武蔵野線を潜って安松街道に戻って東進する。

|

| 平林寺 |

右の表の里程を地図でカバーすると、これまでの縮尺では地図のスペースばかりになってしまうので、左図の縮尺はこれまでの5分の1ほどにした。また、イメージマップは平林寺の境内案内にリンクさせてもらった。

前節長源寺から武蔵野線を潜って安松街道へ出るルートは、前節の右下図の右端を参考にされたい。

安松街道を東へ進むと斜めに小金井街道に出る。右(小金井方向)に進み、柳瀬川を渡って二つ目の信号を左に入っていく。t字路の清瀬市役所北交差点を右折し、清瀬市役所の南角を左折する。市役所付近からの街路樹付きの歩道は、幅が広く人通りが少なく快適である。t字路状にぶつかった先に幼稚園があるが、この交差点(左図左端)を右折して志木街道に出る。6,70m左先で右に入るので渡って右歩道で進む。

安松街道を東へ進むと斜めに小金井街道に出る。右(小金井方向)に進み、柳瀬川を渡って二つ目の信号を左に入っていく。t字路の清瀬市役所北交差点を右折し、清瀬市役所の南角を左折する。市役所付近からの街路樹付きの歩道は、幅が広く人通りが少なく快適である。t字路状にぶつかった先に幼稚園があるが、この交差点(左図左端)を右折して志木街道に出る。6,70m左先で右に入るので渡って右歩道で進む。

平林寺境内の西端で渡る小川が野火留用水で、少し低くなっているのを緩やかに道が登って平林寺前交差点である。

境内は、図会が描き、解説しているままに総門から山門、仏殿、本堂が一直縁に並び、右手前奥に弁財天宮、その奥に戴渓堂が左奥に経蔵がある。古木は樹齢を重ね、進むほどに外の騒音は微かになっていく。若いカップル、老いた親を車椅子に乗せあるいは手を添えている組、まだ体の動く老夫婦そんな人たちが静かに境内の堂宇を眺め、境内林の雰囲気に浸っている。そんな散策自由な範囲は、左図で緑に塗った範囲の南側半分以下なのだが、十分な広さである。 その外側は、殆どが昭和43年に天然記念物指定がされた雑木林として立入が制限されている。しかし、武蔵野の平地林は、里山と同様に人々が下草を刈って堆肥や草木灰にし、潅木の枝や間伐材を薪炭や用材にしていたのであり、白神山地のブナの原生林とは意味が違って人々が立ち入って雑木林を利活用しなければ本来の姿は維持されないのではなかろうか。説明書きを見ると、その林の生態系に着目して指定されたようだが、人手の入った林としての生態系に武蔵野の意義があるはずである。

総門を出て左へ一直線に進んで川越街道を突っ切って1.5km、旧川越街道に出たところの左に平林寺の碑が立っている。ここが右図版の平林寺大門の場所である(左図①↓先)。当時から実際に門は立っていなかったようだ。石碑は図会描くそのままである(近年の道路拡幅で移動している)。描いているのは今走ってきた1.5kmであり、両側の並木は寺領ではなく川越藩が開墾した畑の防風林だったとのこと。

次へは9kmある。都心に戻る場合の最寄り駅は左図上部のJR武蔵野線新座駅を使って次の北朝霞駅での東武線朝霞台駅への乗り換えになる。徒歩区間が長いし接続も円滑とは限らない。と言う訳で新座が改めてのスタートの人を含め朝霞台駅へ向かう。旧道で一つ都心方向の野火止下交差点を左折して進み、武蔵野線のガードを潜って次の信号で右折して武蔵野線沿いの道に来たら左折すると朝霞台駅に出る。 |

| 南畑(富士見市) |

この節のタイトルは「ナンバタ」と読む。

前節から続けて自転車で走り続けるのは強行軍なので、出直す場合も含め東武東上線を使ってふじみ野駅東口に降り立つ。

方位としては北東、東上線を背にして駅から直線に伸びる一見して計画開発のセンター道を進む。やがてゴミ焼却場の煙突が前方とその左とに二つ見えてくる。

方位としては北東、東上線を背にして駅から直線に伸びる一見して計画開発のセンター道を進む。やがてゴミ焼却場の煙突が前方とその左とに二つ見えてくる。

目標の煙突は富士見市環境センターであり、右図左下になる。その先道は整備されていないが、直進して富士見川越有料道路を潜り抜けるのが判りやすい。

現南畑地区についての図会の記述や絵は、謎だらけである。

① 「西蔵院」は現存しない。阿蘇神社が西蔵院より西南の方三丁だと図会は書いている。阿蘇神社の北東300m強の位置は「びん沼川」の近くで、寺が設けられるような場所ではない。 西蔵院が十玉院より四丁計西と書いているのと併せて「阿蘇明神より西南の方十三丁」を書き間違えたとすれば、現存する金蔵院または興禅寺のいずれかが旧西蔵院だったと推測される。 ② 右の図版では西蔵院と万蔵院の手前に道が描かれ、両寺の後ろに霞をおいて十玉院が描かれている。①の十玉院より四丁計西に基づけば、西蔵院と万蔵院の東側に道(旧川越街道)があったことになる。現存する金蔵院または興禅寺とは裏返しの向きである。 雪旦は広角レンズの写真のように詰め込んで描いている例はあっても、後ろのものを前にして(正しい配置を崩して)描くことはしていない。、 旧川越街道を1kmほど走っての富士見市役所からの道を横切って100m、左に交番があっての右先に金蔵院(右図①)という寺の入口がある。奥まった境内にある碑に、明治時代に本山派(西蔵院、万蔵院ともこの宗派だった)から寺籍を変えたと書いてある。上に書いた謎を解くため住職に尋ねようとしたが不在だった。

金蔵院の南300m余りに興禅寺(右図②)という寺があるが、絵の並びが間違っていなければ、こちらが万蔵院で、金蔵院が西蔵院だったことになる。こちらには金蔵院のような説明板は見当たらなかった。 興禅寺の南のt字路を左折してぶつかった右手が難波田弾正旧館地・ った。その前の歴史が強調されている。

自転車置き場前の十字路の向こう50m先の左に鳥居が立っている。右の図版遠景に天神と付注されいる社(右図④)である。通路の取り付けは道路と直角ではないし、鳥居の後ろで民家がはみ出している。土地改良事業で地域全体の区画を整えたはずなのだが、参道境内が明確でなかったのでここにしわ寄せをしたかのようである。 次節へは自転車置き場前の十字路を南東に進む。 |

| 宗岡の里など |

図会は、前節の十玉院と次節の石神井明神祠の間、地域の地誌的な紹介を書くに留まっている。描いたのも宗岡里・内川一枚だけで、キャプションに伊呂波樋が説明されているが、名所案内的な付注はない。

また、練馬城址もこの位置で触れているが、これは後で探訪する。とりあえずは、この区間にかかる地名等をリストして左図以外の地図を省略する。 内川:現在の新河岸川である。梁瀬川(現柳瀬川)と合流して、荒川に流れ込むまでの間の呼称としている。 宗岡、引又:現在も志木市の地名。(本文参照)。 内間木:現在も朝霞市の地名。しかし(内川は)内間木の南を流れとあり、内間木は少しずれている。なお間木は後述する「牧」から転じたものか。 清戸:現清瀬(市)。鎌倉に幕府があった時代の奥州街道で、清戸を経由して鎌倉に至ると説明して言いる。 膝折(里):駅站ありと図会は書いている。現在も朝霞市の地名。 立野:図会は、拾芥抄(鎌倉時代初期)や公事根源(15世紀の古文書)で武蔵の代表的な「牧」だったとして、館村(現柳瀬川駅南)だろうと考察している。それだけでなく練馬、竹馬澤、内牧、黒馬、駒林等を列記して武蔵野全体が牧野だった証しと書いている。 前節で南東と言った道は水路を渡って東南東に向き、2、3軒の農家集落の横の草道になって、バス通りに出る。右折して南を目指して進む。左図右上から400mほど北(走ってくると左ガソリンスタンドの先)で一方通行出口の細い旧道(A)と中途半端な歩道区分の二車線道路(B)に分岐する。信号もないので対向車線の車次第で自転車にとっては走りやすいAに入るのがお勧めである。

いずれもT字路になっているこの辺から左(東)が宗岡である。右折して右歩道のまま進むと朝霞警察署前の広場あり、この新河岸川(図会では内川)岸に伊呂波樋があった(左図①↑先)。江戸時代に野火止用水の延伸として敷設された樋は、明治時代にサイフォンに替えられ、通常の水道が整備された現在はになってそれも外され、道路橋の名が「いろは橋」となっている。

いずれもT字路になっているこの辺から左(東)が宗岡である。右折して右歩道のまま進むと朝霞警察署前の広場あり、この新河岸川(図会では内川)岸に伊呂波樋があった(左図①↑先)。江戸時代に野火止用水の延伸として敷設された樋は、明治時代にサイフォンに替えられ、通常の水道が整備された現在はになってそれも外され、道路橋の名が「いろは橋」となっている。図会の時代柳瀬川と新河岸川の合流は、志木市役所の北側だったが、改修されて現在の形になった。柳瀬川にかかる栄橋から緩やかな坂を上がったところが引又宿であった。 以下は長いルート説明なので、次節へスキップして頂いてかまわない。 左図坂上の交差点で左に道をとって500mあまりで本町3丁目交差点になる。これを直進して900m弱で東武東上線志木駅東口広場に着く。一旦切り上げるのはこのルートである。 本町3丁目を左折し、そのまま進んで武蔵野線を潜り、次の信号で左折して700m強、内間木という表示が目立つようになる(地図でみると、この辺の南500mほどに黒馬川(現黒目川)が流れているのでひょっとすると図会は内川(新河岸川)と間違えたかもしれない)。内間木公民館前の信号を左折すると新河岸川を渡って上内間木から荒川土手に出ることができる。後はお好きな所(高島平駅なり赤羽駅なりの近く)までのんびりと土手を下って行くことになる。 本町3丁目で左折して次の信号を右折し、慶応志木高校前を通って志木陸橋で東上線を越え、ひたすら南下する。2.3kmで旧川越街道の膝折4丁目交差点にぶつかる。左折して道は下り始め、黒馬川の橋を渡るとその分上りになる。それほどきつい坂ではないが、この坂で馬がこけて膝を折ったのが地名の元と言われている。朝霞警察署前で現川越街道に移るための右分岐の車線にうまくは入れれば良いが、リスクがあれば旧道のまま進む。川越街道をそのまま進んで、5節先の「和光市下新倉」にショートカットするコースもとれる。 しかし図会の遡りコースとしては、東へ700m弱、旧道なら朝霞中央公園前、新道なら税務大学校前で右折、自衛隊基地の間の道に入っていく。基地を抜けて右に曲がり、横断歩道橋のある新座技術高校交差点を左折、200mほどで東京都練馬区大泉になる。 そのまま大泉学園町内の直線道路を進んで1.6kmで関越自動車道を潜り、さらに600mで目白通りの終点の北園交差点になる。これを左折して目白通を東に向かう。400mほど先にある大泉水道橋交差点までの間に右歩道に渡り、大泉水道橋交差点からふたつめの右路地を入っていく。 |

| 石神井公園周辺 |

前節の最後に入った路地は向こうからの自動車一方通行で、かえって自転車には安全である。道なりに進むと、三原台通りという歩道拡幅が進行中の東西の道路に出る。これを右折して右手がセブンイレブン(右図7)になったらその先を右折する。

400m先のこの道から石神井明神祠(現石神井神社:右図)へ曲がる角には、60cmほどの緑色の石が置かれている。図会が描いた百姓の腰掛けている石がこれではないかと思わせる。神社の立て札には「石の神で石神神社とも言う」と書いてあった。

井戸を掘ったら青い霊石が出たのでこれを祀り、「石神井」の地名の起こりとなったことも書かれている。

400m先のこの道から石神井明神祠(現石神井神社:右図)へ曲がる角には、60cmほどの緑色の石が置かれている。図会が描いた百姓の腰掛けている石がこれではないかと思わせる。神社の立て札には「石の神で石神神社とも言う」と書いてあった。

井戸を掘ったら青い霊石が出たのでこれを祀り、「石神井」の地名の起こりとなったことも書かれている。戻って南へ向かうと西武池袋線になり、

注:一旦出直した場合の石神井神社へのアプローチは、西武池袋線石神井公園駅南口に出て右の交番の裏に回り込んで線路沿いに出る。広い道に出て、左の信号の手前を左クランクに入って踏切を渡って進むと左図下に出てくる。

そのまま道なりに(西南西に)進むと右図の右上に出てくる。

左折すると三宝寺池(右図①)と石神井池の間になるので右歩道に渡り、園内をに入ると自転車置き場があるので、ここに止めて時計周りで池一周の散策をすべく歩き始めたら、自転車を引いている人がいたので倣った。

左折すると三宝寺池(右図①)と石神井池の間になるので右歩道に渡り、園内をに入ると自転車置き場があるので、ここに止めて時計周りで池一周の散策をすべく歩き始めたら、自転車を引いている人がいたので倣った。池の南の小高い林が、豊島氏の最後となった石神井城址(右図②)である。図会で大手と称する辺は水田とあるのは、池と岡の間のことだろうか。現在では南の岡に木が繁って稲はまともに育ちそうもない。池辺に降りると小さな中島が二つ並んでいて右(東)側が、水天宮と弁財天(現穴弁天:右図③↓先)である。西の島の厳島神社のほうが整備されているが、図会には記述がない。 池の北側の日当たりの良い場所も疎林になっている。その間に照日塚(現姫塚:右図④↓先)がある。そのすぐ東に殿塚というのもあり、ペアで照日塚なのかもしれない。 池には多くの水鳥がいる。中には外来種と思われるようなものも見かけたが、保護区になっており、多くのウォッチャーがカメラを構えている。 公園を出て南に進み、石神井小学校前という交差点で右折する。200mほどで三宝寺(右図⑤)である。境内に稲荷祠は残っているが、八幡宮はない。替わりに新しい大観音石像がある。 寺の前の交差点を左前方に進んで100m余りで右図の下半分の右寄りになる。そのまま進んで道が右に曲がる手前を左に入り、石神井川(図会では関川)を渡り、川沿いに入る。左の急斜面の上が城山(愛宕権現宮)(右図⑥)である。太田道灌が石神井城を攻め落とすときに陣を敷いた場所とのことで、現在は昭和25年に新宿区の早稲田キャンパスから移転してきた高等学院の敷地になっており、事前に連絡をすれば構内に入れるとのことである。 図会では愛宕権現を三宝寺の本尊の垂迹としている。現在その名は右図左端の石神井川の橋に痕跡を残すのみである。 図のように学校の正門(ルート最南部:西武新宿線上石神井駅は南400m)に上がって左回りで戻って直ぐのところに真北に伸びる氷川明神(現石神井氷川神社:右図⑦)の参道入り口がある。神社の境内は石神井公園と一体になっていて、三宝寺池のほうに抜けられる。

|

| 長命寺 |

都営住宅団地から笹目通りに出て左(北)に向い、西武池袋線を潜って二つ目の信号を左に入る。100mほど先の北側が長命寺(左図)である。東高野山といわれた寺で、この寺があったので西武池袋線の駅名が「高野台」となった。

しかし、今や知名度は駅名が圧倒的で、ねぐらだけの通勤住民は寺の会館が駅よりも西に有るのになぜ東高野会館なのかと訝っていそうである。

笹目通りを北に5kmほど進んだ和光市内に図会の編集ミスともいえる妙典寺があるが、まずは東3kmあまりの練馬城址へ向かう。 境内の東門から笹目通に出ると信号があるのでこれを渡って、学校の北側を進むと200mほどで石神井川にぶつかるので遊歩道を左折して進む。500mほどすると左に大きなガスタンクが見えてくる。目白通り沿いの東京ガス練馬整圧所である。 |

| 豊島園周辺 |

目白通りに出て都心方向に進んで500mで環状八号線と交差する練馬中央陸橋になる。ここからはお好みで二つのルートがある。

Aルートは、陸橋を一旦潜ってから左の石神井川側道に降りて進む。川沿いを1kmほどで豊島園にぶつかり、右折、坂を上がったり下ったりしながら反時計回りで園の外側を進むと左上図のAに出てくる。 Bルートは、目白通りをそのまま走って西武池袋線ガードの手前で「向山住宅」と表示があるところを左折すると左上図のBに出てくる。 この二つのルートが一緒になるところのすぐ北西の園内が練馬城址(左上図)とのことである。図会の時代既に城址だったから遊園地の諸施設ができてしまっていて城址の風情は無い。 豊島園の東には西武豊島園駅(左上図C)と都営地下鉄大江戸線の豊島園駅(左上図D)があるので、多様なアクセスが可能である。  練馬城址は愛染院の側にありと図会は書いている。この寺が移転していない証拠も見当たらないのだが優に1.5kmは離れている。その前に上野駅東から移転してきた

練馬城址は愛染院の側にありと図会は書いている。この寺が移転していない証拠も見当たらないのだが優に1.5kmは離れている。その前に上野駅東から移転してきた豊島園入口から下って石神井川側道を右に入っていく。400mほどで練馬総合運動場(公園)があり、これが終わったところの交差点を右に入っていくと、左に広徳禅寺がある。 家康が小田原から神田に移した禅寺で、家光の時に下谷(東上野5丁目)に移された。関東大震災後の区画整理で墓地と修行場をこちらに移していたが、昭和46年に本坊も移転してきた。図会で描かれているいくつもの塔中に名前は付いていないが、門前東にある桂徳禅院はそのうちの一つである。  道を戻ってそのまま石神井川を渡り、突き当りを左にとって道なりにくねくねアップダウンしながら進む。少々心もとない道だが500m弱で「よしや」という生鮮食品のスーパーのところの信号になり、右折100mの左に広幅員道路が来ている。左折してこれを800mほど直進すると左下図右下に出てくる。目の前は環状8号道路の春日町交番前交差点である。

道を戻ってそのまま石神井川を渡り、突き当りを左にとって道なりにくねくねアップダウンしながら進む。少々心もとない道だが500m弱で「よしや」という生鮮食品のスーパーのところの信号になり、右折100mの左に広幅員道路が来ている。左折してこれを800mほど直進すると左下図右下に出てくる。目の前は環状8号道路の春日町交番前交差点である。渡って次の信号で右折するとすぐ左に上に書いた愛染院(左下図)がある。愛染院には現代的名所として「練馬大根の碑」がある。東京の近郊農業の中心地であった名残である。

次は北北西に直線5kmほど都心から離れる方向に進む。時間の迫った方は春日町交差点にある都営地下鉄大江戸線練馬春日町駅から都心に戻って改めての行程でどうぞ・・・・・・。 |

| 和光市下新倉 |

前節で北北西に進んだ道は、やがて幅員も広がり北に向きを変える。光ヶ丘公園脇を通って少し東に向いて川越街道に出たら川越方面に進む。600m余りで東京メトロ有楽町線成増駅になる。都心からの出直しはこの駅下車が一案である。もう一案は、都営地下鉄三田線の終点の西高島平駅が左図右を東に800mのところにあるので、大宮バイパスを陸橋で渡って右歩道でこの図に入ってくる。

話を戻して東武東上線の成増駅の北側に回って白子川沿いに下りていくルートもあるが、街道筋よりも高低差が激しい。そのまま進んだ場合は単調で自動車交通が多いが道に迷うことは無い。

話を戻して東武東上線の成増駅の北側に回って白子川沿いに下りていくルートもあるが、街道筋よりも高低差が激しい。そのまま進んだ場合は単調で自動車交通が多いが道に迷うことは無い。下りきって白子川手前の分岐は煩わしいが、真っ直ぐ東埼橋という都県境の橋を渡って400mほどの立体交差を過ぎて次の信号を右折してすぐ戻るように又右折すると道なりに笹目通りに出る。左歩道で1km弱で左図左下に出てくる。ランドマークに乏しいが、妙典寺(左図①)入口手前の左側の土地は道より低く、妙典寺が見通せる。また、笹目通りの反対車線の向こうにはドンキホーテ(左図「笹」の位置)がある。 この篇の3番目の節「浦和」で書いたように、図会は子安清水/妙典寺を宮本簸川大明神社と調神社の間に書いている。曼荼羅渕の図のキャプションにひっかかり、めでたく妙典寺を確定できた。この過程で、時光の姓が「墨田」とも「隅田」とも記述されており、同時代守護大名や地頭の姓の多くが地名を名乗ったことから、隅田川の上流(新河岸川、白子川の合流点付近)に中洲を開拓した水田を指す「スミダ」という地名があったのではないかと思うようになっている。

妙典寺境内には枯れてしまったが本堂左奥に子安清水跡も残されている。図会の記述(編集?)ミスを住職に確認しようと思ったが、訪れた時法事が行われており、そのまま立ち去ることとなった。笹目通りに戻らずに旧集落内道路を右上図のように辿って金泉寺(左図②)に行く。金泉寺は、次の吹上観音堂・東明寺が落ちぶれたときに観音像を預かった寺として記述されており、現在でも吹上観音より立派な構えの建長寺派の寺である。

境内南の駐車場から自転車で降りて南東の信号を過ぎて50mほどの左路傍(左図④↓先)に不動明王と橋供養の石碑が放置されている。実はここが都県境である。白子川の流路と成増橋はここにあったが、明治政府が武蔵の国を東京府と埼玉県をここで区分したものである。 橋供養の碑(左図④のイメージマップ稲荷(2)参照)の裏に回ったところ、そこには楷書体で「吹上稲荷神社」と彫られた人造石の石板(左図④同(1)参照)が立てかけられていた。吹上観音の図で白子川の北岸に描かれているいなりの現在の姿である。

この先成増橋を渡って進む三園通りを600mほどの坂の途中右手には橋供養の碑に刻まれている「青蓮寺」があるが、図会には登場していない。 |

| 板橋区赤塚 |

入ってきた三園通りは成増北公園を過ぎると坂になる。

宮前公園入り口という信号のある交差点かその手前のt字路を左折すると、氷川神社の参道に出る。図会で松月院の門前としている 三園通りの坂を上ってたくわえた位置のエネルギーを一気に放出して、氷川神社の東の道を下り、最初の十字路を右折して下ってぶつかった2車線道路の向こうの山が千葉家古城址(左図②)である。この北に張り出した山一体が板橋区の赤塚公園である。(直線で1km東に東京都の赤塚公園があり、なぜこんなややこしいことになったか雑学として書きたいが未調査である。)この公園を右にして時計回りに回る。道を下りきった向こうには首都高速道路5号池袋線が見える。 右の東京大仏通りに入り、再び坂を上り、途中の美術館入り口という交差点を左折してさらに坂を上がる。先ほどの首都高速から分岐した新大宮バイパスを渡って100mほどの左手に十羅刹女宮(現諏訪神社:左図③)がある。図会に併記されている別当の常福寺は所在不明になっているが、神事の田遊祭のほうは伝承されているとのことである。  美術館入口交差点に戻って左折し、100mあまり坂を上がって右に入ると

美術館入口交差点に戻って左折し、100mあまり坂を上がって右に入ると戻って右折、坂を上がって平らになった左に萬吉山松月院(右図②)の塀があり、回り込んで山門である。山門から山門から南に30mほど参道があって松月院前交差点である。図会の描くところによれば、参道東の現在は松月院の施設になっているところに本節冒頭に書いた 交差点のほぼ東西の通りが「松月院通」である。これを50mほど西の小道を南に入ると左に図会では大堂とだけ書き、「草堂」だと言っているお堂が建っている(右図③)。その東の同じ境内に図会が八まんとキャプションして祠然と描いた神社がそのままのように残されている。 大堂は現在は松月院の管理になっているようだが、図会では大堂の鐘の銘から西隣のブロックにある泉福寺(右図④)とのかかわりに触れている。

|

| 円福寺(西台) |

新四つ葉交差点で新大宮バイパスを渡ってから400mほどの右向こうに公園のある信号付き交差点を右折してほどなく道は下り坂になる。「徳丸五郵便局裏」という交差点の手前左から桜並木の前谷津川緑道が始まるので、これを入っていく。前谷津川緑道は、右図左の部分で、反時計回りに曲がり始め、不動通りを渡る。  そのまま進むと、さらに左に曲がって再び不動通りを渡り、都営地下鉄高島平駅の東を抜けて新河岸川に届いている。改めてお花見シーズンなどに出直す場合は高島平駅からのルートである。

そのまま進むと、さらに左に曲がって再び不動通りを渡り、都営地下鉄高島平駅の東を抜けて新河岸川に届いている。改めてお花見シーズンなどに出直す場合は高島平駅からのルートである。しかしルートとしては左図のように不動通りを30mほどの右クランク状に渡って進む。道は上りになり、西台という地名の通りの台地上を走る。小さい沢を下って上ると円福寺(左図)の北通用門があるが、正門は東側である。 円福寺東の道を南に上って、岐路を左にとって進むと200mほどで、歩道つきの広い道路に出るのでこれを左に下る。急坂を下りると環八である。そのまま北東に進んで首都高速5号線の下の交差点を右に曲がって都心方向に進む。(円福寺前を北に下って首都高速側道に出て右折でも殆ど同距離である) |

| 志村 |

前節から緩やかに上る坂の右にサンシティがある。住宅ブームではなかった昭和50年代前半のプロジェクトで、民間のマンション開発の中では屈指の高さの緑地率を持っている。

サンシティを過ぎて最初の歩道橋から100mほどのところで道が左に拡がっている。直角に左に入るのはマンションの敷地なので間違えずに斜め向こうに入って坂を上がる。和光、赤塚、西台とアップダウンを走ってきた老骨にはいささかきついので自転車を押しながら歩いて上がる。左の小学校の塀が切れたところに玉垣と鳥居があり、熊野権現宮(現熊野神社:左図①)である。 併設している幼稚園の児が踏み固めたのか、鬱蒼としているせいか、境内には雑草が殆どない。 南に谷を持つこの高台も千葉一族の居城で、谷の向こうの前野に北條軍が築いた一夜塚からの砲撃で滅ぼされたと図会は記述している。神社前のマンションの脇を南に入る小路にある階段の上(▼)から眺めると、谷を走る首都高速の向こうに木の繁みが見える。戦国初期にそんな長距離砲があったのだろうか。 図のように神社前を東に進み、城山通りから御成通りを進んで、熊野権現の別当と図会が記している延命寺(左図②)に行く。こちらも幼稚園を併設している。休日に訪れたので門は堅く閉じられていた。三次権現という寺の鎮守があると図会は書いているが、多分神仏分離で廃されているだろう。 延命寺から通りに戻って渡り、道なりに進むと、城山通りが中山道に出る少し前に出る。交差点の右に都営地下鉄三田線の「志村坂上駅」がある。左は交番があり、その左が旧中山道で、左図の「山」の字の左の辺りが清水坂である。 坂の名称がいろいろ付けられてきたが、近年は「志村の坂」として定着したようだ。都営地下鉄の地上出口の上付近で旧中山道は途絶えている。ここから現中山道に出て少し下の信号を渡ったところ(●)に薬師の清水を復元したという公園(和風サンクンガーデン)がある。

|

| 板橋 |

前節の志村坂上駅から中山道(17号国道)を都心に向かって1.8kmほどで右図上部の都営地下鉄のマーク(板橋本町駅)になる。横切っている幹線道路は環七で、自動車交通量とともに排気ガスの多さも著名な「大和町交差点」である。交差点の渡りやすさからいうとここまでの間に右歩道に移っておいたほうが良い。  大和町交差点から200mほど下って少し平になたところの信号を右に入る。進んで100mほどの右手に智清寺・木下稲荷(左図①)がある。改築されてスッキリしている本堂と林立している赤い幟と鳥居の稲荷との取り合わせは粋でもある。

大和町交差点から200mほど下って少し平になたところの信号を右に入る。進んで100mほどの右手に智清寺・木下稲荷(左図①)がある。改築されてスッキリしている本堂と林立している赤い幟と鳥居の稲荷との取り合わせは粋でもある。智清寺前をさらに西に進むと、石神井川を中根橋で左クランク気味に渡り<右図右上>、中板橋商店街に入っていく。  駅手前の信号を左折して踏み切りを渡って仲町交差点を過ぎて30mほどの右が北区豊島から移転してきた専称院・地蔵堂(右図:図会で玉衡之部の巻末に記述)である。

駅手前の信号を左折して踏み切りを渡って仲町交差点を過ぎて30mほどの右が北区豊島から移転してきた専称院・地蔵堂(右図:図会で玉衡之部の巻末に記述)である。仲町交差点に戻り、右折して豊島病院通りを東に向かうと、再び左図の下の区立板橋第三中学校(文マーク)の南側に出てくる。17号国道を渡って右歩道で志村方面に戻る。右手に保育園がある辺りに三節前の「赤塚」で紹介した そのまま進んで石神井川の右岸側道に入り、

橋から北が本町で、南が仲宿である。仲宿の通りを南へ進むと、緩やかに左に曲がる。国道17号(現中山道)はそれ以上に左に曲がり、板橋郵便局前でⅩ字状に交差する。 |

| 巣鴨〜大塚駅南 |

板橋郵便局前交差点の信号で国道17号を渡り右歩道少し都心寄りを右斜めに入っていくのが旧中山道である。JR埼京線板橋駅北の踏切を渡って次に交差する明治通りとの交差点の名前は「掘割」で、千川用水を滝野川で石神井川に繋いだ工事に由来している。

そのまま進み、都電の庚申塚駅脇の踏切を渡って次の交差点のところに庚申塚(左上図①)がある。図会の構図で塚は茶店の後にやられ、図版から半ばはみ出しかかって描かれているように、現代でも建物と建物の狭い隙間から塚に入っていく。

そのまま進み、都電の庚申塚駅脇の踏切を渡って次の交差点のところに庚申塚(左上図①)がある。図会の構図で塚は茶店の後にやられ、図版から半ばはみ出しかかって描かれているように、現代でも建物と建物の狭い隙間から塚に入っていく。

旧道が新道に合流する右手に真性寺(左上図②)がある。 こちらのほうは、現代に続く「東京(江戸)六地蔵」で、図会でも地蔵像が描かれている。  境内を南に出て西に進んで突き当りを左折、JR山手線の手前を右に入っていく(右図右端上)。大塚に向かって下り坂になる手前に、図会で真性寺を描いた遠景に描かれている天神山(現子安天満宮:右図①)がある。

境内を南に出て西に進んで突き当りを左折、JR山手線の手前を右に入っていく(右図右端上)。大塚に向かって下り坂になる手前に、図会で真性寺を描いた遠景に描かれている天神山(現子安天満宮:右図①)がある。神社前から坂を下って突き当って左折してJR山手線を潜ってそのまま進むと石積みの上にコンクリートパネルで造った塀にぶつかる。右折して70mの左に図会には登場しないが江戸時代にもあった東福寺の山門があり、続いて緩い坂が東福寺会館前の駐車場に導いている。本堂に一礼して山門の右側を覗う。 祠と石碑それと弥勒菩薩の浮彫像が並んでいる。図会の時代には次に訪れる天祖神社の地にあった十羅刹女堂がここ(右図②)に移されている。鬼子母神像が賊の為に奪われて今は雑司ヶ谷にあるという言い伝えがあると書いてもあるが、さすがにそれはない。 石碑には別当福蔵寺と彫られていて、

上り坂を進んで左に曲がったところの右の天祖神社(左下図)が往時十羅刹女堂のあった場所である。江戸時代に鬼子母神信仰があって祀ったことがあるが、今は関係ないと立て札が立っている。なお福蔵寺はこの南西の隣地にあったようだ。

上り坂を進んで左に曲がったところの右の天祖神社(左下図)が往時十羅刹女堂のあった場所である。江戸時代に鬼子母神信仰があって祀ったことがあるが、今は関係ないと立て札が立っている。なお福蔵寺はこの南西の隣地にあったようだ。さらに南西に進んで桜並木の通りに出たら左折し、東へ進む。500m余りの桜並木が終わると千川通りに出るので右折して南東、小石川方向に進む。 |

| 小石川植物園付近 |

前節で千川通りと書いたが、地元では「プラタナス通り」と言うらしい。この通りと不忍通りと交差するのが右図左上の「千石三丁目交差点」である。

交差点を渡って右歩道で不忍通を左に40mほどのところに

区の説明板のところから千川通りとほぼ平行な細い道に入っていく。川は200mほど先で右に曲がって旧教育大キャンパス近くまで蛇行していた。その先の道筋は明治以降水田が宅地化したが大雨のたびに浸水被害を生じていた。その地域が徳永直の「太陽のない街」の舞台であり、共同印刷までの間にいまも数件の印刷屋が残っている。

簸川神社は、昔は白山御殿跡の地にありしと図会に書いてある。綱吉が設けた白山御殿も天保年間には既に下記の御薬園などになっていた。祗園橋の位置は、簸川神社前から春日通に出た窪町東公園交差点から教育大跡地までの間らしいが、確かではない。 植物園の入口は南端にあり、自転車を留めて散策する。東京オリンピックの頃訪れて以来だったが、40年以上の歳月で園内樹木が繁り過ぎている感を強くした。また、セイヨウタンポポがはびこっているのを見ると、本当に植物園かとも思われる。(右図「園」をクリックすると東大の園内案内にリンク) 図会は白山神社から御薬園に来ているが、順を変えて千川通りの反対側に回る。春日通の植物園前交差点は五叉路になっており左前方の道へ右歩道で入ってすぐ右に簸川神社の別当でもあった宗慶寺(右図③)がある。図会では本堂前の極楽水を紹介しているが、その西隣りの松平播磨侯の屋敷(現在は大型マンション)の中が本来のもので、そこは元来善仁寺(右図④)の境内だったと注記している。

その善仁寺は、道の反対側にあり入口のところに文化勲章の受賞記念に将棋の塚田正夫名人が納めた詰将棋問題付きの駒形碑がある。入口から60m坂上を左に入って突き当り、左へ下って右に曲がる角の左に光圓寺(右図⑤)の入口がある。

|

| 伝通院〜白山神社 |

前節光圓寺からは、戻ってすぐの十字路を左折し、五叉路で右手の坂を上がる。左図左端に出てきて伝通院の壁に沿うように右に曲がり、次を左に折れると伝通院の正面である。

正面山門は現在の入口の位置は、右の「伝通院総門」で見ると中門の位置で、総門は12、30m南の春日通の位置であった。伝通院入口の前右にある大黒天・福聚院(左図①)は境内の塔中の一つであった。光圓寺同様こちらも本堂までの間を幼稚園にしている。 伝通院(左図②)は、無量山寿経寺というのが元来だが、家康の母、於大の方の墓所となった際に広大な土地を与えられてから、於大の方の院号の「伝通院」を後に付けて言うようになり、現代では寿経寺を最後に言うようになっている。

多くの学僧の中に狐が化けて入り込み、修行の傍ら何かにつけて門前の狐そばを食べていた。この僧を祀って守護神にしたのが多久(沢)蔵主稲荷(現沢蔵司稲荷:左図③)だという。 図会には八幡と印され、白山御殿のところから移転した弁天宮も記述されている。八幡宮の隣に描かれていた常念仏堂に因んでか跡には善光寺があるが、往時の堂宇は跡形もない。 沢蔵司稲荷の手前は道が膨らんで真ん中に欅が残されている。これも何かいわれがありそうだが、現地には何の説明板も無い。そこから北側に入って進むと左右に直線状に走る道に出る。これを渡って少し心もとない道に入る。

その角を右折して千川通りを渡って右斜めに入る。

左折して白山下交差点を過ぎ、次の信号で白山通りの東に渡る。

左折して白山下交差点を過ぎ、次の信号で白山通りの東に渡る。右に入って直ぐ、不動産屋の前に白山権現社(現白山神社:右図)の入り口があり、階段を上がると本殿の正面である。入ってきたのが表門とばかり思っていたら、図会の時代から本殿は旧地の方角を向いて建っていたようで、表門は商店街が付いている東の参道のほうに付注されている。 白山神社も前節の簸川神社や伝通院にあった弁天宮とともに白山御殿のところにあったと図会は書いている。移転後現代までに松尾神社、八幡神社、浅間神社を勧請合祀しており、本家石川県の白山神社のような仏教と習合した修験の地とは異なる街中の神社になっていて、アジサイ祭りが催されるなどしている。東の商店街に出て下っていくと都営三田線の白山駅がある。 なお、前節途中からは、図会の記述どおりに小石川植物園から北東に丘越えをして白山通りに下りてここに来ることもできる。そして伝通院のほうに回って春日通で雑司が谷へ向かうというのが図会の順を実直に逆になぞるルートだが、今回のルートのほうが上り坂が緩やかである。白山駅を利用するなどして一旦戻り、次節は池袋からスタートする。 |

| 西池袋から雑司ヶ谷(南池袋) |

祥雲寺の移転は明治39年とのことである。明治中期までの都市化で雨水の流出が早くなった東京は、川沿いの地域がたびたび浸水するようになっていた。祥雲寺の旧地は、小石川が越流すれば必ず浸水する場所にあったから、明治40年と43年の大水害の前に移転できたのは、仏のご利益と思えるほどである。

祥雲寺の裏に 池袋駅手前の五叉路まで戻って右折し、池袋警察署と池袋消防署の間の道を消防署側の歩道で左折し、JR山手線と西武池袋線とのガード(通称「びっくりガード」)の間の信号で右折する。 明治通りに出て信号を渡ったところの大規模な複合高齢者施設の手前を左に入り、突き当って右、また突き当って左に進むと否応なしに法明寺の(右図①)の門前に出る。

この間、法明寺手前で左に曲った角に、「蓮光院」という図会が紹介していない日蓮宗の寺院がある。ともに日蓮宗と図会が記述していているものの見当たらない蓮成寺と大行院という二つの寺をを合成したような名前である。図会は大行院が鬼子母神の別当と書いているが、現代の鬼子母神の説明板では法明寺が別当と書いている。

法明寺の参道をそのまま南に進むと、一旦低くなりまた少し上がっての突き当りが鬼子母神(右図②)である。途中低くなったところは、弦巻川の流路跡である。この川は池袋駅西口にあった

神社境内の東側の正面鳥居を入ったところに大きな公孫樹の樹がある。雌雄対の法明寺の雌木のほうは枯れて植え替えられたと図会ニ記述がある。 東に進んで本納寺(右図③)である。さらに道なりに進んで都電を越え、左折する。生協のビルの北角で右折して坂を上がると宝城(生)寺(右図④)である。図会は、宝生寺と記述しているが、絵のキャプションはちゃんと「城」になっており、現在と一致する。

次節へは、坂を上がって保育園の角を右折するが、宝城寺との間の道から霊園を回ってみるのも自転車なら数分の寄り道である。 |

| 護国寺周辺 |

前節の道は道なりに左に曲がって下図左に出てくる。高速道路の高架が見える辺りからの下り坂(小篠坂)を下り切った左角が本浄寺(左図①)である。当初訪れた時は図会描くままの坂の途中からの南入りの門で、高速道路側に会館があった。3年足らずの間に会館側を入口として塀で囲まれ、本堂などは周辺の道路から見えなくなってしまった。

前節の道は道なりに左に曲がって下図左に出てくる。高速道路の高架が見える辺りからの下り坂(小篠坂)を下り切った左角が本浄寺(左図①)である。当初訪れた時は図会描くままの坂の途中からの南入りの門で、高速道路側に会館があった。3年足らずの間に会館側を入口として塀で囲まれ、本堂などは周辺の道路から見えなくなってしまった。図会は、本浄寺の裏に星谷の井があったので近くの橋が星谷橋と名付けられたと書いているが、ともにその痕跡は無い。本浄寺から南に高速道路沿いに歩道を進み、歩道橋の手前を右に入る。

首都高の下を東に渡って150mで護国寺(左図③)である。図会が描いているテーマパーク的な  東隣の

東隣のさらに不忍通を東へ進み、富士見坂を登りきって春日通と交差する。交差点を渡ったところに 護国寺前に戻り、左折して音羽通りを江戸川橋に向かう。 図会は、大塚は小石川植物園北の小石川原町(現千石1丁目から護国寺に至る東西の尾根(途中千川の谷がある)の総称(惣名)としたうえで、地名の由来は諸説あるとしている。

|

| 関口 |

音羽通りを南下して右から目白通りが来ている目白坂下または目白坂下南の信号で右に渡り、坂下南を右に入って坂を上がっていく。

椿山荘の西の狭い道を左(南)に入っていく。右手一帯は熊本藩細川家の屋敷で、元首相護熙氏もここに住んだことがあるとのこと。階段を下りていく途中右側が水神宮(現水神社:左図③)で、左側は龍隠庵(芭蕉庵:安楽寺)(左図④)である。

坂の半腹にあると図会が書いた関口八幡宮(現正八幡宮:左図①)は、当時から位置を変えずに見晴らしの良い場所にある。 関口八幡宮の別当は、首都高池袋線が目白通りを跨いでいる辺りにあった

道を挟んで南に 坂が終わって関口台小学校と椿山荘との間の狭い一角に幸神祠(道山幸神社)(現幸神社:左図②)がある。

3年前に訪れた時芭蕉庵にはいつでも入れることを確認して入口の写真だけ取って立ち去ったのだが、平成23年4月に訪れたところ「地震被害の修復の為当分の間閉園」となっていた。 神田川に沿って250mほど下ると道は一旦登って急に下る。この瘤が 神田川沿いをそのまま進んで江戸橋交差点に出る。 |

| 小日向から後楽園裏 |

江戸川橋交差点を渡って、ひとつ護国寺寄りの道を東に入る。このルートが図会で言う上水堀である。最初の信号左の坂を少し上がった右に大日堂(覚王山妙足院 現大日如来:左図①)がある。図会でも書いているこの坂の名の語源である。段造りをした坂で角兵衛獅子が舞っている当時よりもないがしろにされている感じさえする。

江戸川橋交差点を渡って、ひとつ護国寺寄りの道を東に入る。このルートが図会で言う上水堀である。最初の信号左の坂を少し上がった右に大日堂(覚王山妙足院 現大日如来:左図①)がある。図会でも書いているこの坂の名の語源である。段造りをした坂で角兵衛獅子が舞っている当時よりもないがしろにされている感じさえする。「小日向神社」と書いてある次の信号に。左に上がっていって左のさらに小高いところに鳥居がある。日輪寺(左図③)境内で奉祀されていた 区立五中交差点から200m余りのところに日輪寺と本法寺(左図④)は、並んでいる。

図会では「相州波多野田原から遷した」とある。

安藤坂の信号で左に曲がり、坂を上がる。次の信号をさらに左に上がっていけば春日通りの向こうの伝通院(4節前)へは一直線500mもない。

この信号を真っ直ぐ渡って前方の細い道を下って突き当りが牛天神社・金杉天神(現北野神社:右図①)である。当時は牛石が階段の下から左30m程の角にあったようだが、現在は階段上のさして広くない境内に引き取られている。また、神社は南向きで、正面階段下に別当の龍門寺があり、その南に水戸藩の後楽園に入っていた神田上水が描かれている。しかし、現状は境内南側は塞がれてマンションと事務所ビルの敷地になっている。その先の交差点は「牛天神下」と名が付いているが、ドライバーは牛天神がどこにあるかも判らずこの変形交差点を通り過ぎるのだろう。

この信号を真っ直ぐ渡って前方の細い道を下って突き当りが牛天神社・金杉天神(現北野神社:右図①)である。当時は牛石が階段の下から左30m程の角にあったようだが、現在は階段上のさして広くない境内に引き取られている。また、神社は南向きで、正面階段下に別当の龍門寺があり、その南に水戸藩の後楽園に入っていた神田上水が描かれている。しかし、現状は境内南側は塞がれてマンションと事務所ビルの敷地になっている。その先の交差点は「牛天神下」と名が付いているが、ドライバーは牛天神がどこにあるかも判らずこの変形交差点を通り過ぎるのだろう。 この龍門寺は、道祖神祠と次の諏訪明神の別当だと図会は記している。しかしこの地域には現存する龍閑寺(金剛寺西隣)の位置に「龍明寺」と書かれていたり、「龍興寺」というのがあったりして混同しやすい状態であったようだ。

登ってきた階段を下りて左へ出て信号を渡り、50m足らずの右に諏訪明神社(現諏訪神社:右図②)の石碑があり、参道がある。

神田川沿いに出て、南へ400m余りでJR飯田橋駅になる。次節は落合からのスタートである。 |

| 落合 |

落合へは、西武新宿線が都合の良い人は左図右上の下落合駅が下車駅であるが、都心から行く場合は、都心の最寄り駅によって下車駅はメトロ東西線落合駅、JRなら東中野駅などになる。右の里程表は、落合駅で計ってある。メトロ落合駅からは早稲田通りを都心方向500m弱、JR東中野駅からは東口で都心寄りの階段を下りて左折して北々東に向かう昔ながらの道を800m、JR新宿駅からは西口から北に向かう小滝橋通りを2km余りで小滝橋通りに出て右歩道左折200m余りでそれぞれ左図左下の落合処理場南交差点になる。

落合処理場南交差点を北に入り、右の落合中央公園の北寄りから落合水再生センター(つまりは処理場)にかけての位置にあった

西ノ橋を渡ってすぐ右折して妙正寺川沿いに進み、新目白通りに出る。現在では川はここで地下に入り、約1.2km東の明治通り手前で神田川に合流しているが、当時はこの手前から右に曲がって神田川に合流していた。合流地点には落合土橋があり、一枚岩があると図会は書き、描いているが大規模河川改修でともに痕跡はない。  薬王院(右図①)へは歩道橋脇の信号を北へ渡ってそのまま真っ直ぐ入っていく。こじんまりとしているが手入れの良い境内を持ったこの寺は、図会では氷川明神社(女体宮)(現氷川神社:右図③)と藤杜稲荷社(現東山藤稲荷神社:右図⑤)の別当ととして紹介しているだけである。薬王院の直ぐ東は野鳥の森公園とのことだが、かっては寺の境内林だったと思われる。林の東縁の園路(?)を自転車を押して上がる。次の七曲坂(右図②←先)が当時はこんな雰囲気ではなかったかと思う。

薬王院(右図①)へは歩道橋脇の信号を北へ渡ってそのまま真っ直ぐ入っていく。こじんまりとしているが手入れの良い境内を持ったこの寺は、図会では氷川明神社(女体宮)(現氷川神社:右図③)と藤杜稲荷社(現東山藤稲荷神社:右図⑤)の別当ととして紹介しているだけである。薬王院の直ぐ東は野鳥の森公園とのことだが、かっては寺の境内林だったと思われる。林の東縁の園路(?)を自転車を押して上がる。次の七曲坂(右図②←先)が当時はこんな雰囲気ではなかったかと思う。上がりきったあたりは鼠山である。右図上にはみ出したところで右折できるのでこれを戻ってくると、七曲坂の上に出る。木碑のあつ交差点から少し下がって左に曲がってブレーキをかけながらくねくねと下り、下の道に出て右を見ると上述した氷川神社の鳥居が見える。 境内から鳥居を出て右斜め(南東)に進む道は古い道である。その証拠に当たり前のように新目白通りと斜めに交差してJR高田馬場駅へ向かっている。この道を進んで神田川を渡る橋は、1町ばかり上にあるのが落合土橋であると図会が書いている田島橋(右図④)である。

なお、図会は地名落合について、妙正寺川の水を神田上水に合流させた承応年間から450年も前の鎌倉時代に落合の名が記録されているので、両川の合流に起因した地名というのに疑問を呈している。合流に至らず寄り添って流れていても「落合」と呼んだのだと書きたかったのではと私は思う。

坂を下りて戻り、クランク気味の交差点を左に進む。

|

| 学習院下〜面影橋 |

前節図の右端の道をそのまま東に進むとJR山手線を潜るトンネルがある。これを潜って学習院南の高級マンションの前を東に進むと、右図の左上に出てきて、明治通りにぶつかる。

明治通りを渡って都電の線路を横切って最初の辻を左に行った急坂が後述する浅間坂だが、とても自転車で上れないのでパスする。さらに進むと左が金乗院(左図①)の塀になり、通用門がある。正面は東に回ったところである。山門を入って右側に不動堂があるが、3節前の新長谷寺から移された御本尊は本堂内安置で、御開帳の日以外は御前立ちがこの堂に祀られている。

明治通りを渡って都電の線路を横切って最初の辻を左に行った急坂が後述する浅間坂だが、とても自転車で上れないのでパスする。さらに進むと左が金乗院(左図①)の塀になり、通用門がある。正面は東に回ったところである。山門を入って右側に不動堂があるが、3節前の新長谷寺から移された御本尊は本堂内安置で、御開帳の日以外は御前立ちがこの堂に祀られている。図会は金乗院そのものは項立てしておらず、木花開耶姫社の別当として紹介しているのと宿坂関の旧跡が金乗院の裏口付近だと書いているだけである。広い境内の坂上に観音堂を描いているが、現在は墓地が目いっぱい広がっている。 宿坂は100mほど北の坂であることは確かだが、関がどこかは図会も明確にしていない。千住で隅田川と荒川を渡る態勢が整えられるまでの奥州街道は鎌倉街道とも兼ねていたようだが、この辺でのルートは文献によってまちまちである。関所の位置も坂の途中とは限らず、豊島区が立てた「宿坂」の説明板でも街道は一街区東の道としている。 木花開耶姫社は、往時からさまざまな名前で呼ばれてきていることを図会は紹介し、社前の坂が清玄坂と言われるが浅間坂のはずだと書いている。当初、学習院の設置に伴って移転した目白駅西口の「豊坂稲荷神社」がこれだとの説に依って紹介したが、こちらは次の南蔵院が別当だったことと浅間坂の位置が判ったので不明とする。浅間坂の両側は日照権紛争が生じにくい南向き急斜面なので、マンションが立ち並んでいる。 金乗院の四辻を東に入って100mのところに、図会の時代湯島天神の北にあって明治以降池之端経由でここに移転してきた 再び金乗院の四辻に戻り、左折する。突き当ったところに南蔵院(左図③)がある。この手前に奥州橋があったようだ。また、描かれている位置からすると、南蔵院の北側の門と南側の正門との間に右橋(藁塚橋)があった。

その先の橋が俤(の)橋(現面影橋:左図⑤→先)である。自転車de雑学Ⅱの(神田川)ででもふれたが、いわくありげな名前から江戸を舞台とした小説やドラマによく登場している。現代はもちろんであるが、江戸時代に既に姿見の橋と混同していたようすも図会は書いている。 |

| 面影橋〜早稲田〜夏目坂 |

図の左上の部分は、神田川面影橋の部分が重なっている。

新目白通りを渡って向かいの道を上がる。100mほどの右石段の上に亮朝院(左上図①)がある。図会は、この寺にある高田七面堂を名所とし、寺と共に200年(現代からは350年)ほど前に荒藺山(図の下学習院女子大から早大戸山キャンパス)から移ってきたと書いている。堂は新しくなっているが、守護神の七面大明神は現代でも習合している。平成28年2月のTV番組で「女性が成仏できる寺として大奥お女中の信仰を集めていた。」と紹介していたが、図会では一言も触れていない。

新目白通りを渡って向かいの道を上がる。100mほどの右石段の上に亮朝院(左上図①)がある。図会は、この寺にある高田七面堂を名所とし、寺と共に200年(現代からは350年)ほど前に荒藺山(図の下学習院女子大から早大戸山キャンパス)から移ってきたと書いている。堂は新しくなっているが、守護神の七面大明神は現代でも習合している。平成28年2月のTV番組で「女性が成仏できる寺として大奥お女中の信仰を集めていた。」と紹介していたが、図会では一言も触れていない。坂を登り突き当たる前で左折して進むと、舗装路が右折する左に参道口があり、これを入っていく。

東正面に出て右折し、坂を上がったところで右の道を見ると直線道路である。この道は

戻って交差点を渡ると、高田八幡宮(現穴八幡宮:左上図⑤)である。家綱が生まれた日に阿弥陀山という名のこの岡の洞穴から忘れ去られていた金銅の阿弥陀像が見つかり、この地を下屋敷にしていた越後高田藩がこの社を造営し、家綱が崇敬した、そのため俗に「穴八幡」と言うと図会に書いてある。宗教的には習合の最たるものであるが、できすぎた話である。しかし、 明治12年に明治天皇の母が孫(後の大正天皇)の誕生の際に虫封じ(健やかなお育ち)を祈願したことで、牛込の総鎮守と図会が書いた以上の格式を得て今日に至っている。 放生会寺(現放生寺:左上図⑥)は、穴八幡の別当であったが、現代では境内を区分している。虫封じは、穴八幡よりこちらの方が盛んなようだ。 高田天満宮は、穴八幡の西北にあったようだが別当の真定院ともども不明である。大田道灌が急な雨に遇った金川は、放生寺の前を右から左へ流れ、馬場下で穴八幡北側の流れを合流していたが、図会の時代すでに道路の側溝状であった。明治以降早々と暗渠化された。

駐車場への案内のある右手の道を入っていって左に誓閑寺(左下図①)がある。左の手入れの行き届かない垣根の前に磨り減った坐像があってその向こうに鐘楼があるだけで、大きめのしもた屋風の建物が本堂として使われているらしい。鐘楼の梵鐘は新宿区最古の鋳造時期のものとの立て札とともに鐘楼も千葉の寺からのお下がりであることが記されている。

駐車場への案内のある右手の道を入っていって左に誓閑寺(左下図①)がある。左の手入れの行き届かない垣根の前に磨り減った坐像があってその向こうに鐘楼があるだけで、大きめのしもた屋風の建物が本堂として使われているらしい。鐘楼の梵鐘は新宿区最古の鋳造時期のものとの立て札とともに鐘楼も千葉の寺からのお下がりであることが記されている。

さらに進んで喜久井町42番地に本松寺(左下図②)があり、続いて41番地に感通寺(左下図③)がある。

感通寺前の分岐を東側に採って次節へ進む。 |

| 東早稲田地域 |

西早稲田は地名として確立しているが、東早稲田は存在しない。でも対峙する地域を探すと本節の地域であろう。

前節の感通寺の前から600mで外苑東通りに出る。すぐ右先が市谷柳町交差点だが、その手前を右に入って200mの右に幸国寺(左図①)がある。ここへは、前節で感通寺前の分岐を西に採り、大久保通りを左折して分岐型の原町交差点を左でも来ることもできる。

幸国寺は、日蓮生誕の地から移した厄除け布引祖師像があり、池上本門寺に負けないだけの人気を集めていたようだ。戦災に遭った割には落ち着いた雰囲気が残っている。

幸国寺は、日蓮生誕の地から移した厄除け布引祖師像があり、池上本門寺に負けないだけの人気を集めていたようだ。戦災に遭った割には落ち着いた雰囲気が残っている。原町交差点に出て鋭角に大久保通りを柳町交差点に戻り、外苑東通りを北上する。左図を上に外れた、右図との間の道路東側にある清和病院の敷地が千手院だったようだが、廃寺の経緯等不明である。  100mほど進んで左に見逃しそうな表札で宗参寺と書いてある門柱がある。これが弁天町の地名の元になった弁財天堂の跡ではないかと思われる(右図①)。

100mほど進んで左に見逃しそうな表札で宗参寺と書いてある門柱がある。これが弁天町の地名の元になった弁財天堂の跡ではないかと思われる(右図①)。宗参寺(右図②)の本堂は、さらに100mあまり先にある弁天町交差点の手前の道を左に入って突き当りである。①としたところまで境内が広かった形跡は無く、なにか経緯がありそうだが聞きそびれている 早稲田通りへ出て西へ進み、正法寺という寺の前を鶴巻町の方へ渡る。道なりに100mあまりで神明宮(現天祖神社:右図③)である。天照大神(=太陽)を祀っていた最も基本的な神社が「神明宮」だったが、国家神道体制の下で、名称を変えさせられたことはこれまでの例と同様である。茗荷畠というのが地名だったようだが、図会は早稲田大田圃にありと書いている。 地形からすると「早稲田大田圃の西端にあり」とするのがより正確だったろう。

外苑東通に出て南下し、早大通りを渡ると直ぐに左手が濟松寺(現濟松禅寺:右図⑤)の塀になる。

南側の正門を背にして緩やかに登り、早稲田通りに出て左折して次の横断歩道で右歩道に移り、100mほどの所に宗柏寺(右図⑥)があり、本尊の伝教大師作の釈迦像をPRしている塔が立っている。 |

| 神楽坂界隈 |

前節から牛込天神町の坂を上って平になったところに東京メトロ東西線の神楽坂駅がある。JR駅の高田馬場や目白駅に比較すれば罪は軽いとは言え、おのぼりさん泣かせの駅名である。  駅の神楽坂出口から数歩のところから赤城明神社(現赤城神社:図①)の参道が北に延びている。この神社の例大祭には牛込天神町の坂を上り下りして前節の元赤城神社まで神輿が往復したようだが、現在では交通事情もあり、一番の有力氏子となった神楽坂商店街に繰り出す程度である。

駅の神楽坂出口から数歩のところから赤城明神社(現赤城神社:図①)の参道が北に延びている。この神社の例大祭には牛込天神町の坂を上り下りして前節の元赤城神社まで神輿が往復したようだが、現在では交通事情もあり、一番の有力氏子となった神楽坂商店街に繰り出す程度である。当初訪問後、新国立競技場(2019年竣工予定?)設計者の隈研吾氏の設計で社殿を始め境内は一新されている。社寺が100年以内には大改築されるとすれば、私が訪問した箇所も10年経てば10%以上が様相を変えていることになり、毎年2,3件は更新しなければならないが、さて…。 別当の東覚寺は他の切絵図では図(イ)の場所にあったようだが右図版の描き方は参道を挟んで反対側に神社拝殿よりも大きく描かれている。

図会は、御殿山というのが神社東の図(ロ)の高台か 神楽坂を下り始めて最初に右に入る道を50mほど入ったところに、正蔵院(図②)がある。建物は寺の形態をなしていないが、図会が紹介している 正蔵院から通りに戻った反対側の図(ホ)に 坂を下って大久保通りを渡り、60mほどの右に入る道を入って少しきつい坂を上がったところが牛込城址で、その中心は光照寺(図③)という寺の境内である。

右歩道で緩やかに登っていくと直ぐに、善国寺・毘沙門天(図④)の朱色が目に入る。この寺は右の神楽坂の図版に描かれているが記述は無く、むしろ(ト)の位置にあって廃された この先を右に入り、ぶつかって左折すると、道路に沿って長い短冊敷地目一杯に立つ若宮八幡(図⑤)がある。別当の普門院は東隣にあったようだが、少し離れたところにある公園や緑地もその跡ではなさそうだ。若宮八幡から下る坂は、とても逆コースを取る気にならない急坂で、図会では若宮坂と書いているが、当時からいくつも名があり、現在は「痩嶺(ゆれい)坂」と立て札が立っている。(図会は俗称の幽霊坂は次の逢坂の逸話と混同しただろうとしている) 外堀通りに出て右歩道で右折し、家の光ビルの先の角を右に曲がる。直ぐの辻の右に、津久戸明神社(現築土神社:図⑥)が祠然として置かれている。筑土八幡神社(図⑦)の隣にあった築土神社は、戦災に遭い千代田区九段に移転したのだが、ここに別宮(もしくは遙拝所)が早くから置かれたようだ。 築土神社左の坂が逢阪である。小野美佐古とさねかずらの悲恋の由緒が図会にも道標にも書かれている。藤原定方の名歌「名にし負わば逢坂山のさねかずら・・・・・・」にこじつけた後世の作り話だが地元に伝わっているので記したと図会は断っている。

外堀通りを水道橋方面に向かい、神楽坂商店街を下りてきた信号を右に上がった飯田橋駅南口が牛込御門跡である。 その次の信号を左折して軽子坂を上り、坂が緩やかになって100mほどの交差点を右に曲がって本多横丁の北半分を抜けて筑土八幡町の交差点に出る。左の横断歩道で渡ったところが築土八幡宮(現筑土八幡神社:図⑦)である。

図会はこの階段の西南に平行する階段と津久戸明神社(上記⑥の築土神社の本殿)を描いている。現在はそこはカトリックの施設になっている。また、現大久保通りとの間の現在空地になっているところ(図の(チ))に築土八幡宮の別当の無量寺を描いている。両神社は境内が殆ど一体だが別当はそれぞれで、津久土明神社のは成就院と記されている。古地図には図版の右に外れた位置に「成願寺」というのがある。両寺の現状はフォローできていない。 飯田橋地区は、東京郊外各方面に向けて鉄道が延びている。一時期この付近の勤め先に折り畳み自転車を置いた私にとっては誠に便利な場所だった。しかし、街路の構造や交差点の交通規制は自転車を意識しているとは言えない。その分初心者の自転車乗りが訓練されていく街である。

次節は、天権之部最初の分冊の後半の区切り(本節が出発点)、小金井(玉川上水)である。 |

| 小金井 |

図会が小金井の名所としているのは、(小)金井橋を中心とした玉川上水の桜堤である。

しかし、図会の時代の昭和12年に上野からJR中央線の武蔵小金井駅の南に移転してきた

しかし、図会の時代の昭和12年に上野からJR中央線の武蔵小金井駅の南に移転してきた駅の南口をに降りて自転車を拡げ、商店街(小金井街道)を南に抜けるとJR中央線とほぼ平行している連雀通りに出る。この交差点(左図右上)で南西(右斜め)に下る坂道に入る。坂の途中に志木と府中を結ぶ志木街道の著名な坂で「質屋坂」というとの標柱が立っている。下りきってしばらく南に進んで東西の通り(薬師通り)に出て右折、100mほどのところの右に幡随院がある。 門は硬く閉ざされて、葬儀屋のマネージメントに任せている風情であるが、南傾斜の良い日当たりを受けて生育した大木や庭木が塀越しに見える。 図版や侠客「幡随院長兵衛」の雑学は開陽之部でご覧いただきたい。 図会が具体的に紹介している西端の貫井橋に向かう。幡随院境内の東側の坂道を上がる。先ほど通った旧志木街道よりも直線的に上がる急坂なので無理せず自転車を押して上がって市役所分庁舎のところで連雀通に出る。左折して市役所前を経て小金井警察署前で新小金井街道に出て右折する。 右のガードレール内の歩道は、歩く人がほとんどいないので対向自転車だけを気を付けてJR中央線を潜る。駅北口から西へ進んできた道との貫井北1丁目交差点などで左に移り、北進およそ1.5kmで玉川上水の茜橋になる。茜橋からは上水に沿って東(右)へ進む。上水の両側は側道がずっとあるし、北側には遊歩道も付いており、好きに道を選んで進めるので地図を略す。(WEB検索すると、懇切な玉川上水散策のサイトがいくつもある。)

いずれの橋も図会の時代とは全く違う構造の橋になっていることは言うまでも無い。途中、小金井橋を右に進めば約1.5kmで武蔵小金井駅北口に、同じく梶野橋からは東小金井駅に行ける。最も東の新橋は、歩道用の橋として太鼓橋風にデザインされている(写真)。 新橋から400mの境橋付近が、図会で千川上水の掛口と記している場所である。明治以降若干の改修があったとのことで、よく見ると新橋から桜橋(境橋から500m先)までの間は微妙に上水がうねっている。桜橋を右に行けば1.2kmで武蔵境駅になる。この先そのまま進めば自ずとJR三鷹駅に到着する。つまり、玉川上水の真上に三鷹駅は設けられている。 |

| 井之頭公園〜杉並区南部 |

JR三鷹駅北口から南口へは自転車を下げて自由通路を歩くしかないので前節から続けて走る場合には、北口広場の手前の交差点で右折して玉川上水を離れ、ガードを潜って左折して南口広場を過ぎると玉川上水になる。

南口から500mほどで上水の北側が公園らしくなる。次の万助橋交差点でJR吉祥寺駅からの道と交差する(左上図左端)。左折、右歩道で駅に向かって次の信号のところで右の園内に入る。そのまま一旦園外に出て最初の十字路を左に進むと、大盛寺(左上図①)の前に出る。

寺の看板には「井之頭弁財天本坊」と書いてある。

南口から500mほどで上水の北側が公園らしくなる。次の万助橋交差点でJR吉祥寺駅からの道と交差する(左上図左端)。左折、右歩道で駅に向かって次の信号のところで右の園内に入る。そのまま一旦園外に出て最初の十字路を左に進むと、大盛寺(左上図①)の前に出る。

寺の看板には「井之頭弁財天本坊」と書いてある。

来た道の突き当たりから園内に入って階段を下ると、井頭弁財天宮(左上図②)の正面であり、太鼓橋が狭い水路を跨いでいる。

左上図で池を渡る橋の手前のボート乗り場前は自転車乗り入れ禁止なので、引いていく。そこから北に渡るのは池の古名の「七井」橋である。そのまま前方に進んで、しっかりと小用を済ますなどして円園外に出て200mほどで井ノ頭通りになり、右向こうに橋上駅の京王電鉄吉祥寺駅が見える。  駅のガード下を東南東に向って3Kmあまり直線の井ノ頭通りを走ると「宮前四丁目」という交差点がある。この交差点を左折して100m余りで五日市街道がある。交差点の向こうに春日神社があり、その西に慈宏寺(右上図)がある。慈宏寺は、春日神社を取り囲むような境内であり、春日神社の別当だったように見える。

駅のガード下を東南東に向って3Kmあまり直線の井ノ頭通りを走ると「宮前四丁目」という交差点がある。この交差点を左折して100m余りで五日市街道がある。交差点の向こうに春日神社があり、その西に慈宏寺(右上図)がある。慈宏寺は、春日神社を取り囲むような境内であり、春日神社の別当だったように見える。この地域の新田開発をした井口氏がまず神社を勧請し、その後寺を開基したとの記録があるが、図会は春日神社には一切触れていないし、現地の立て札にも別当関係は触れられていない。井口一族が両寺社の諸行事のマネージャー役を果たしていたのであろうか。 図会は次の大宮八幡宮との間に幡ヶ谷不動明王・荘厳寺を書いている。順路ではないし、たぶん原稿整理のミスで、適切なのは天キ之部のこちらである。

図会が川越海道と紹介している五日市街道を東南東に進み、高井戸警察署(裏)を過ぎてまもなくの右の路地を通って一旦井ノ頭通りに出、環八を過ぎてから1kmあまりの浜田山駅入口交差点で再び井の頭通りを離れ、左斜め前方に入っていく。

参拝の後は、東からの表参道で境内を出る。直線状に続いている道はかつての参道で、これを進むと何代目かの鞍懸松(左下図②)が右手にある。  そのまま進んで合流するように方南通りに出る。300mあまり進んでの信号で右に入って行き、神田川を渡って(右下図上辺中央)最初に右に入れる辻を右折する。可能な限りの左クランクを2度繰り返すと、右手に白金(天キ之部)から大正9年にここに移転した

そのまま進んで合流するように方南通りに出る。300mあまり進んでの信号で右に入って行き、神田川を渡って(右下図上辺中央)最初に右に入れる辻を右折する。可能な限りの左クランクを2度繰り返すと、右手に白金(天キ之部)から大正9年にここに移転した移転は「区画整理のため」と説明板に書かれているが、元地は樹木に囲まれた旧財閥系の会社の施設が幹線道路に面しており区画街路は設けられていない。移転時に植えられたと思われるヒマラヤ杉が大きく成長し杉並区の保存樹になっている。 次節へは神田川沿いに環状七号道路に出て北に進む。川の右岸を行くと環七に出る50m手前で、神田川の洪水調節のため環七地下の大調整池への取水口を対岸に見ることができる。 なお、環七と先ほどの方南通りとの交差点右に東京メトロ丸の内線の方南町駅がある。 |

| 阿佐ヶ谷・高円寺 |

環七を1kmあまり、「妙法寺東」と言う信号付き交差点がある。これを左に入ると左上図右下になる。左折200mの右に妙法寺(左上図①)の山門がある。

この寺は図会の時代から今に至るも厄除け祈願の寺として繁昌している。先ほど入ってきた環七の信号の一つ先には、「妙法寺入り口」という信号があり、これを左折すると大きな参詣者駐車場になっている。交通安全祈願のお守りを求めるドライバーに良く知られていることをうかがわせる。 境内は大樹の木陰も豊富で夏でも日中子供たちのまたとない遊び場になっている。

出てきた道の反対側に渡ってそのまま進むと青梅街道に出るので、左折して西へ進む。  東京メトロ丸の内線の南阿佐ヶ谷駅の表示があり、道路の右が杉並区役所になる。区役所の西のケヤキ並木の「中杉通り」を北へ進む。JR中央線までの間に右歩道に移った方が、阿佐ヶ谷駅前へのバスなどの出入りに煩わされないで済むが、休日や昼時は歩道に人が多いの良し悪しである。

東京メトロ丸の内線の南阿佐ヶ谷駅の表示があり、道路の右が杉並区役所になる。区役所の西のケヤキ並木の「中杉通り」を北へ進む。JR中央線までの間に右歩道に移った方が、阿佐ヶ谷駅前へのバスなどの出入りに煩わされないで済むが、休日や昼時は歩道に人が多いの良し悪しである。JR中央線を潜って100mの交差点の名前のとおり右街区に世尊院(右図①)がある。世尊院は東隣の阿佐ヶ谷神明宮(現神明宮:右図②)の別当として図会には記され、中野宝仙寺の旧地と添え書きされている。寺前の立て札には宝仙寺の僧の開基で明治から大正まで杉並村役場が置かれたと書いてある。あまりにも駅に近く人通りが多いせいか、常時入口は閉鎖されている。 神明宮は、明治以降の他の神明宮と同様天祖神社を名乗っていたが、平成になって元の名に復した。当初訪問時は、境内整備の工事が行われていたが2度目の時は完了していた。  神明宮前の道を東(北東)へ150m、右手の病院の角を右に入って道なりに進んで高齢者施設の脇を抜けてJR中央線を潜る。

ここから桃園川緑道が始まっている。図会に桃園川の名はないが、「石神橋の架かる小川」と記述しているのはこの川であ(った)ろう。

神明宮前の道を東(北東)へ150m、右手の病院の角を右に入って道なりに進んで高齢者施設の脇を抜けてJR中央線を潜る。

ここから桃園川緑道が始まっている。図会に桃園川の名はないが、「石神橋の架かる小川」と記述しているのはこの川であ(った)ろう。

図会は、将軍がよく利用し、境内に桃樹多かりしにより台命で観音堂の名が付いたが、吉宗の時代に中野の田圃の間に桃を植えて新しい桃園としたと説明している。 門前の脇参道を西へ出て高円寺境内の塀沿いに北へ進んで環七へ出て北へ進む。 寺の名は杉並区や鉄道ができる前に村の名になっており、JRの駅名は村の名を採ったとされている。

|

| 中野区内 |

環七に出てすぐJR中央線の高架を潜り、左歩道3分弱(500m)の大和陸橋交差点で右折、つまり早稲田通りを都心(東)に向かう。

2kmあまりに歩道橋があり(左上図左下)、その先左側に寺が4つ並んでいる。その4つめが神楽坂から移転してきた

2kmあまりに歩道橋があり(左上図左下)、その先左側に寺が4つ並んでいる。その4つめが神楽坂から移転してきた松源寺から100m足らずの信号を左に入る。道なりに浅い鍋底のように下って上ると突き当りがこれまた大正3年に神楽坂から移転してきた

萬昌院前を東南に進む。  早稲田通りまでは広く緩やかに下るが、その先は狭くなって商店街になる。商店街を抜けるとJR中央線東中野駅の直ぐ北の山手通りに出る。

山手通りを中野坂上に向かって右歩道で南下する(地形は上りである)。

早稲田通りまでは広く緩やかに下るが、その先は狭くなって商店街になる。商店街を抜けるとJR中央線東中野駅の直ぐ北の山手通りに出る。

山手通りを中野坂上に向かって右歩道で南下する(地形は上りである)。中野坂上交差点(右上図右下)に達したら右折、青梅街道を西に右歩道で入っていく。宝仙寺前交差点は、宝仙寺(右上図)の参道入口でもある。 この寺も前節の世尊院に似て、明治以降しばらく中野村(町)役場が置かれ、境内にはその由緒を記した碑が立っている。 図会がわざわざ「寺領あり」と書いているほどの土地持ちで、ここまででも大宮八幡や阿佐ヶ谷神明にもかかわりを持ったほどの大刹であった。現在では学校法人を設立し、高校や短大をかつての寺領に設けている。 さらに青梅街道を西に進み、鍋屋横丁交差点を左斜めに入る。次の交差点(左下図右端上)を右折し、中野通りを渡って住宅地の中を600m、左に

この寺は、明治末にJR四ツ谷駅近くの麹町8丁目から移転してきたものが、100年を経て「寅薬師」でこの地域に定着しており、「常仙寺」で道を尋ねたら「寅薬師ですね」と問い返された。

この寺は、明治末にJR四ツ谷駅近くの麹町8丁目から移転してきたものが、100年を経て「寅薬師」でこの地域に定着しており、「常仙寺」で道を尋ねたら「寅薬師ですね」と問い返された。中野通りから300mほどでこの道路が区境になり、左は杉並区和田、右は中野本町である。 常仙寺手前で区界は北に転じ、この寺の所在地は杉並区和田だが、本節に含めた。この道をさらに西へ600mあまり進むと環七に出る。環七の向こうは前節の妙法寺である。 中野通りへ戻って右折、南下し、

山手通りに出たら(右下図)左折である。  Aを辿った人も右下図で山手通りが神田川を渡る長者橋の南に出るので同様である。少し上ると派手な山門と本堂の成願寺(右下図)がある。

Aを辿った人も右下図で山手通りが神田川を渡る長者橋の南に出るので同様である。少し上ると派手な山門と本堂の成願寺(右下図)がある。この寺は、右の成願寺図版で墓が示されているように中野長者の菩提寺で、寺も積極的にPRしてきた。 中野長者は、本名を鈴木九郎と言い、南北朝の戦いで敗残兵となってこの地に流れ着いた。商運に恵まれ「朝日長者」とも呼ばれた。一人娘が病弱で早世(昭和50年頃成願寺の墓の遺骨を分析して事実と判明)するという家族運の悪さは悪業の報いとするやっかみ伝説も残されている。 右の雑学「吉宗と象」の象が最後に飼われていたのは、右下図Bの位置とのことである(NHKブラタモリH23.Oct.10放映)。また来訪者が増えて成願寺には中野長者の絵解き看板も立てられた。 成願寺は、隣の角筈村の十二所権現社(現熊野神社:次節)の別当を務めていた。都庁に近いこの神社へは、山手通りを南に戻って長者橋手前で左に入って行く(右下図右下端)。車線分離の無い道が嫌いな人は、400m余り先の清水橋交差点まで行って左折して方南通りを行けば良い。

|

| 旧淀橋町(角筈・柏木) |

神田川に架かる宝橋を渡ってから微妙に曲がっているこの道は、江戸時代からあった農道がそのまま街に埋もれたのではないかと思わせる。  左図のように街区の中を抜けて、久遠寺という寺の所を右折すると方南通りに出る。左にある熊野神社前交差点を右折して坂を上る。

歩道橋のところ左に十二所権現社(現熊野神社:左図)境内への入口がある。この神社のある街区は神社以外は新宿中央公園である。図会に描かれた熊野滝をサイズダウンしたものが造られている。

左図のように街区の中を抜けて、久遠寺という寺の所を右折すると方南通りに出る。左にある熊野神社前交差点を右折して坂を上る。

歩道橋のところ左に十二所権現社(現熊野神社:左図)境内への入口がある。この神社のある街区は神社以外は新宿中央公園である。図会に描かれた熊野滝をサイズダウンしたものが造られている。

十二社通りを北に向かって下って行き、交差点から250mほどを左に入る100mほどを右折して橋を渡り、ぶつかったら右折する(神田川沿いの遊歩道でも良い)。 青梅街道が神田川を渡っている橋が淀橋(左図②↑先)である。図会の淀橋水車には流れが二筋描かれ、淀橋の項には大小二の橋と書かれている。

淀橋の東側は都心から来た靖国通りを引き継いだ青梅街道に職安通りが合流(郊外から見れば分岐)する大交差点になっている。橋の西詰めから眺めると、交差点の向こうに最近建った高層ビルが淀橋浄水場跡の超高層ビル群が作っていたスカイラインを消している。

大久保通りを過ぎて神田川を渡る二つ目の橋、「新開橋」で右折する(右図)。少し上って行くと、左手に寺の塀が現れる。円照寺(右図①)である。左の図版の右衛門櫻は、明かに当時のものではないが、何代目かのが境内にある。 円照寺のすぐ東の細い道を入っていき通り抜けた右に、円照寺が別当をしていた鎧明神祠(現鎧神社:、右図②)がある。平将門の鎧兜を埋めた塚が起源とのことである。 神社の裏、北に回り込むとJR中央線のガードがあり、これを潜ると淀橋市場(淀橋区役所跡)の南に出る。右へ進んで淀橋市場前交差点で小滝橋通りを横切って東京グローブ座のほうに向かう。 |

| 大久保・西戸山 |

本節は、図会では記述が無い。しかし、図版が二つあるのでそれをフォローする。

小滝橋通りを渡った後の道は歩車分離されていて交通量も多くなく平坦で走りやすい。ここから山手線を挟んで明治通りまでの区域は、図会の時代染井のサクラと肩を並べていた大久保のツツジの産地であった(右の「高遠藩の下農」参照)。

狭い庭でも育ち、手入れの楽なツツジは町民にまで広く親しまれ植えられていたから花時に産地を訪れて鑑賞したり株を買って栽培法を教えてもらうのは季節の行事になっていた。

淀橋市場前から500m程のJR山手線手前の信号を左折したところに東京グローブ座があるが、このへんがツツジ生産の中心地だったろう。ここは、明治なって大部分が陸軍の用地として接収される。その際キリシマツツジ数万株が移されたという日比谷公園の現状は、せいぜい千株あるかないかである。 地味(ちみ)が合わなかったのかデザイン上排除されたかであろう。むしろ、少数を受け継いだ館林のツツジ園が名所になっている。

諏訪通りに出てJR山手線の下を潜って坂を上がる。ここが往時の諏訪谷村の地名の「谷」であることを実感させられる。300m程の左に玄国寺(右図①)があり、境内を接して玄国寺が別当をしていた諏訪明神社(現諏訪神社:右図②)がある。

諏訪通りに出てJR山手線の下を潜って坂を上がる。ここが往時の諏訪谷村の地名の「谷」であることを実感させられる。300m程の左に玄国寺(右図①)があり、境内を接して玄国寺が別当をしていた諏訪明神社(現諏訪神社:右図②)がある。図会は何のコメントも記していないが、明治になって目の前が陸軍用地になり、天皇の陸軍演習の閲兵でご休憩地になるなど諏訪谷村の名所になった模様が誇らしげに神社境内の立て札に書かれている。 諏訪神社から東100mほどの明治通りとの諏訪町交差点には東京メトロ副都心線の西早稲田駅がある。交差点を右折して明治通りを南に向かう。 |

| 東大久保 |

前節の諏訪町交差点から約1km南下すると、

前々節の淀橋で分岐していた職安通りとの交差点(新宿7丁目:東京メトロ東新宿駅)になる。これを右折するが、次の信号で右に入るので、信号のタイミングによっては渡って右歩道でも良い。

前々節の淀橋で分岐していた職安通りとの交差点(新宿7丁目:東京メトロ東新宿駅)になる。これを右折するが、次の信号で右に入るので、信号のタイミングによっては渡って右歩道でも良い。200mほど先の信号を南に入って100mほどの左に入る細い道に入る。途中左からの一方通行の道が信号によって自動車が多いことに注意して横切っての突き当りが大窪天満宮(西向天神社:左図①)である。地形上からも、村の鎮守として村の大部分を見渡すにも教義にとらわれず西を向くのが当然に思える。 別当だった北隣の大聖院(左図②)ともども図会が描いた江戸時代の風情と変わらぬ質素な造りである。

法善寺前の直線の道をそのまま南に進んで東京医科大学にぶつかり、キャンパスに沿って左折、右折と進んでキャンパス東南の角の交差点を左折して下る。

現在も寺から靖国通りに下りる坂を「自證院坂」という。

現在も寺から靖国通りに下りる坂を「自證院坂」という。坂の下の靖国通りを東に進み次の信号で右歩道に移る。右の図版からは、この信号手前から左斜めに入って100m足らずの左の辺りに薬王寺が描かれているが、現在は何の痕跡も残っていないのでルート表示をしない。 靖国通り南の大きな字の「岡田商会」のところから右後に戻るように坂を上がり、最初の辻を左に入っていく。道は突き当たりに見えるが、その手前を左に入ると紅葉山西迎寺(右図②)である。山号は、江戸城内の紅葉山で開山した後移転した名残である。 ここは、旧四谷寺町であり、節のタイトルからは異質である。しかし図会は、自證院との位置関係を示して天キ《王+幾》之部ではなく、天権之部で集録している。

先ほど突き当たりに見えた道は曲がって通り抜けられるので、これを辿る。外苑東通りに出る手前で左折し、職安通りの都心側の分岐点でもある住吉町交差点に出る。すぐ左の横断歩道で渡って曙橋商店街に入っていく。

|

| 防衛省西東 |

曙橋商店街を100m余り入った左に「安養寺」と彫られた石柱がある。

「私道」と路面に書かれた小路を入っての突き当りが安養寺(左図①)である。

「私道」と路面に書かれた小路を入っての突き当りが安養寺(左図①)である。図会によれば現防衛省敷地の位置で開山し、明暦の大火の前の年に現在地へ移転し、稲荷や八幡を習合しているとあるが、江戸時代も通りから入った境内の小さな目立たない寺はその後さらに境内を狭め、稲荷も八幡も見当たらない。

私のサイトではページ末だが、図会では天権之部冒頭にある「市谷八幡宮」へ向かう。靖国通まで出て歩行者の割りにたっぷり歩道幅のある防衛省の正面側を軽快に走るのも良いが、「市谷薬王寺町」のひとつ南を左折して防衛省裏のルートを採る。  防衛省裏と書いたが、この道と防衛省の間には独立行政法人が幾つか並んでいるほか民間の建物もある。防衛省敷地ともども徳川御三家のひとつ尾張藩の屋敷であったから、明治以降国有地になり、この道路沿いは陸軍士官学校の宿舎になっていた。駐留米軍からの返還後部分的に払い下げられたり自衛隊以外の施設になっている。民主党政権下で話題になった「事業仕訳」もこの一角の印刷局で行われた。

防衛省裏と書いたが、この道と防衛省の間には独立行政法人が幾つか並んでいるほか民間の建物もある。防衛省敷地ともども徳川御三家のひとつ尾張藩の屋敷であったから、明治以降国有地になり、この道路沿いは陸軍士官学校の宿舎になっていた。駐留米軍からの返還後部分的に払い下げられたり自衛隊以外の施設になっている。民主党政権下で話題になった「事業仕訳」もこの一角の印刷局で行われた。突き当たって左(北)へ下りるのがメインだが、右に曲がって市ヶ谷駅のほうへ下りる。外堀通りに出たら右歩道で右折して100mの右に市谷八幡宮(現市谷亀岡八幡宮:右図)がある。 茶ノ木稲荷は描かれている通り現在も階段を登る途中の左(左の女坂からは右)にある。しかし階段の右手前の低い位置に閻魔堂が、その上の段には別当の東円寺が描かれているがともに現存しない。移転の有無も確認できていない。

図会は、太田道灌が鎌倉鶴岡八幡宮から勧請した当初の位置は、濠の内側、現在のアルカディア市ヶ谷のあたりだったと注記している。

|

天権之部を走り終えて

|

|

当初のこの部の探訪途中で私の自転車は自宅に置かれることになった。勤務を辞めたからである。 平日のどんな時間でも天候さえ許せばどんどん回ることもできるのだが、大してピッチは上がらなかった。たまたま夏に向かう時期だったのは天候のせいとも言えるのだが、そればかりではない。 昭和33〜36年、23時45分新宿発長野行きの鈍行夜行列車は8時間後に私の通学列車になっていた。特に冬場の都会からの客は荷物が大きくかつマナーが悪かった(スキー客は言うまでもないし、冬山に夜行列車で向かう登山者はまともでない)。トラウマとは言わないが、そんな若い日の正義感は消えない。平日の通勤時間帯に折畳み自転車を電車に持ち込むことはしなかった。 加えて家に居るようになると、自分で段取りを立て行う家事など思っていたよりすることがあり、準備の時間が必要になった。 江戸名所図会の巻末からのフォローとしたのには、完走しないうちに都心からでなく西の郊外の自宅からになることを予測してのことでもあった。ほぼ見込みどおりになっているが、神田雉子町から各地に足を延ばした斉藤三代に準じて都心から訪れる前提は変えなかった。 |